Иван Толстой: Учителя – интеллектуальные лидеры, культурные гуру, моральные авторитеты, люди, сделавшие нас.

Сегодня о своих учителях рассказывает литературовед, доктор философских наук, профессор русской литературы Института славянских языков и культур Таллиннского университета, специалист по творчеству Маяковского, Леонида Зурова, соавтор (вместе со Светланой Кульюс) комментария к роману "Мастер и Маргарита" Ирина Белобровцева. Ирина Захаровна – сооснователь таллиннских издательств "Александра" и "Авенариус", переводчица с эстонского (вместе с мужем Виталием Белобровцевым) около 50 книг, пьес и киносценариев.

Учителя Ирины Белобровцевой.

Ирина Белобровцева: Для начала я бы хотела сказать, что учителя – это очень расплывчатое понятие. Потому что есть люди, которые хотели научить и сделали все, чтобы научить, а есть люди, которые ничего для этого не делали, но я все равно числю их в своих учителях, потому что я очень многому научилась у них. Можно говорить и о тех, и о других. Если те, кто хотел научить, – это такие настоящие учителя, они с самого начала так и воспринимаются – как учителя, то те, у кого ты сам учишься, ты очень поздно даже понимаешь иногда, что ты у них научился чему-то. Это могут быть даже какие-то мелочи, которые ты вдруг увидел, услышал, постиг, но почему-то это всегда происходит с опозданием.

Учителем в раннем моем возрасте была моя нянька

Если говорить о том, кто был для меня учителем в раннем моем возрасте, то это будет человек, всю мощь которого я оценила очень поздно, – это моя нянька. Нянька у меня была совершенно потрясающая, ее взяли в семью в Баку, куда приезжали в 30-е годы девушки из деревень. Она, видимо, была из башкирской деревни, потому что у нее адрес такой был, где-то под Бугульмой деревня Светлое озеро, – красивое название.

У меня сестра на 10 лет старше меня. Когда ей исполнилось три месяца, родители в Баку взяли няньку, и она прожила в нашей семье 52 года. Это был совершенно свой человек, это была потрясающая совершенно любовь к детям. Она была, наверное, ростом метр 48–49, не больше, неграмотная. Вся ее жизнь была сосредоточена на нашей семье. Я понимаю, что ей не повезло, мы не были Александром Пушкиным, потому что она-то как раз была приближена к Арине Родионовне во всех смыслах: и сказки сама придумывала, и за каждым шагом следила, и не дай бог было пойти с мальчиком в парк – она тут же шла и следила, не подходя, издалека следила внимательно. И говорила она очень смешно. Она была неграмотная, но деньги считать умела.

Я поняла, что такая любовь невероятная, которая была ко мне у нее, эту любовь она потом повторяла в следующих поколениях, потому что она вынянчила мою племянницу, она нянчила моих детей. Даже когда ей было 80 лет, она все равно тянулась к детям, она была просто создана для того, чтобы жить с детьми. Поэтому я у нее очень многому научилась. Если бы я была писателем, я бы, наверное, о ней написала.

Иван Толстой: Какая основная ее была черта, что можно было у нее перенять?

Ирина Белобровцева: Она была бесконечно доброй, она никогда не кричала. Она готова была для тебя сделать все. Когда я уже выросла, когда я уже могла сама все делать, все равно ей хотелось оберегать, под крылышко свое взять человека, ребенка или взрослого, вести его по жизни. Она была предана семье.

У меня был очень нервный отец после войны

У меня был очень нервный отец после войны, он прожил достаточно мало, но он закатывал такие истерики, когда, не дай бог, мясо было пережарено или что-то было не по его. Иногда он в хорошем настроении ее подзуживал, говорил "казан-татар", называл ее, или "мусорщик". Я в какой-то момент в подростковом возрасте сказала: "Что ты ему позволяешь?" В семье ее называли Мария Васильевна, моя сестра называла ее тетя Маня. Она говорит: "Ты не знаешь ничего, а судишь о людях".

Потому что, когда настала эвакуация, моя мать ехала с моей сестрой в эвакуацию, а домработниц не брали, ее послали обратно в ее деревню Светлое озеро, где был колхоз, где она как-то опоздала на работу, за что ее посадили на какое-то время даже. Но, как только война закончилась и семья оказалась в Риге, отец тут же выписал ее оттуда. Она рассказывала, в каких жутких условиях ехала. С момента, когда он ее выписал, она уже почувствовала, что свободна. Она была ему настолько бесконечно благодарна за то, что он такое сделал, что он мог на голове стоять, он мог кричать на нее сутками, все равно она бы ничего не сказала.

Вот так она учила меня: ей в голову не приходило, что она меня учит, наоборот, она ругала меня, если я против родителей что-то говорила или что-то делала, – это же тогда было вполне естественным. Нет, она этого не признавала: "Ты что, это же свои люди, это же семья. Как можно?"

Иван Толстой: Кстати, а почему возник Баку? Вы там родились?

Ирина Белобровцева: Мои родители из Баку оба. Мой дед приехал в Баку работать на нефтедобычу из Беларуси, насколько я понимаю. У меня сохранилась какая-то его переписка с невестой, которая оставалась в Беларуси. Он сделал какую-никакую карьеру довольно быстро, выписал себе невесту, и с того момента они там жили.

Мать моя родилась в очень большой многодетной семье, там было 8 детей, она была младшей, и разница в возрасте детей была очень большой. Потому что когда она стала себя осознавать, то оказалось, что ее старший брат уже уехал в Америку искать счастья: она никогда его не знала, потому что он там сменил фамилию, оброс семьей.

Отец служил в Каспийской флотилии

Отец в итоге поступил в Военно-морскую академию, в какой-то филиал, мать закончила что-то финансовое. А дальше отец служил в Каспийской флотилии, а в момент начала войны он оказался в Таллинне. Это был какой-то визит или не визит, а просто Краснознаменный Балтийский флот каким-то образом там оказался. Он совершенно не мог рассказывать ничего о войне – это была травма на всю жизнь.

В какой-то момент я попала в музей Балтийского флота, который тогда был в Таллинне, совершенно случайно, там мой знакомый приехал из Питера делать для них модели кораблей. Он познакомил меня с директором, директор говорит: "Давайте я вам покажу музей". Показывает мне какую-то панораму – отход Краснознаменного Балтийского флота из Таллинна. Я говорю: "А мой отец тоже отходил ровно тогда же. В этом походе его судно разбомбили, он полтора часа держался на воде, потом его спасли».

Директор насел на меня, говорит: "Попросите своего отца, чтобы он рассказал хоть вам, если нам не хочет рассказать, чтобы записать, потому что мы собираем воспоминания участников". Я пришла домой, мне было лет 19–20, и говорю: "Папа, вот так и так". Он так на меня орал, как никогда в жизни не орал: "Чтобы я больше не слышал никогда ничего об этом. Нет, никогда и ничего".

В конце 40-х годов, когда мы жили в Риге, стали убирать евреев из армии

В конце 40-х годов, когда мы жили в Риге, стали убирать евреев из армии. Как сказала моя мать, отец, естественно, ничего мне не говорил, она, можно сказать, на коленях стояла перед адмиралом Трибуцем, чтобы он что-нибудь сделал. Тогда его, слава богу, перевели в Таллинн – это было понижение вообще-то, в штаб флота.

Когда я заканчивала школу, я была совершенной невеждой, я не знала ничего, кроме школьной программы по литературе, но уже тогда единственное, что было, – это мы с моим будущим мужем шли в университет вместе поступать. Мы учились в одной школе в разных классах. Мы поступили оба в Тарту – это было немудрено вообще-то. Хотя сначала мы хотели поступать в Ленинград на журналистику. Но мне вовремя сказали, что для меня это абсолютно проигрышный вариант, меня бы не взяли, он, конечно, тоже не пошел.

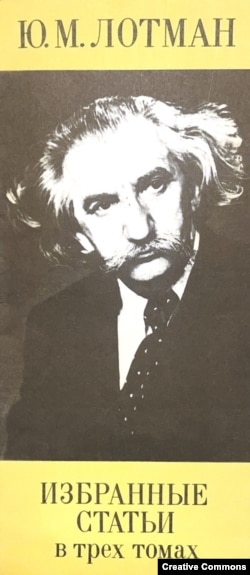

В Тарту это было даже не собеседование – это было знакомство, предварительная консультация перед экзаменом. Ее вел очень благообразный Сергей Геннадиевич Исаков, наш будущий преподаватель, он был еще очень молод. Вдруг пришел какой-то человечек, мы определили поначалу, что он как будто собрался в баню, у него был ужасно потасканный портфель, просто очень потасканный. Исаков что-то ему сказал, этот человек сказал, что он будет, как и все, читать наши сочинения, чтобы мы не боялись, что все хорошо, похлопал нас на расстоянии по плечу и ушел. Потом мы с ним встретились только в студенческой аудитории – это был Юрий Михайлович Лотман.

И вот с этого момента, собственно, началась наша университетская школа. Тут нас учили, мы учились, нам было интересно учиться, прежде всего потому, что Лотману было интересно самому. Он в это время занимался студентами. Это очень важно, потому что потом, когда мы прикинули, сколько же ему было лет тогда, ему был 41 год, стало быть, его жене Заре Григорьевне Минц, которая стала нашим научным руководителем, было 36. Лотман вел у нас все, кроме того, что вела Зара Григорьевна. Она вела "Введение в литературоведение", а дальше все было у него: древнерусская литература у него, литература XVIII века у него, начало XIX века у него, теорию литературы он вел с нами. Кроме того, он читал бесконечно по вечерам спецкурсы, чтобы все, кто хотел, мог прийти, а не только тот курс, которому он официально по программе читал. Он вел спецкурсы по Гоголю, по кино, которым он в это время безумно увлекся.

Лотман сказал, что мы будем целый семестр учить высшую математику

У него были совершенно невероятные идеи, поскольку тогда еще нужно было, чтобы каждая книга, выходящая в университете, открывалась если не цитатой из Маркса, то соображением каким-нибудь в этом роде, поэтому даже та книга, которая была первой в семиотической биографии Лотмана, она открывалась тем, что нужно придать вес гуманитарным наукам за счет того, чтобы дать им методы точных наук, как бы это говорил Маркс. Как бы это говорил Маркс – это одно, но Юрий Михайлович Лотман сказал, что мы будем целый семестр учить высшую математику. Нам бы дай бог обычную, но мы учили высшую, потому что она должна была дать нам какие-то козыри, какую-то способность что-то анализировать.

И вообще мы занимались очень разными вещами, конечно. Мы попробовали заниматься журналистикой, слава богу, у нас ничего не получилось. Но все наши преподаватели были очень яркими людьми: Юрий Михайлович Лотман, Зара Григорьевна Минц и третий человек, который поражал наше воображение, был Вальмар Теодорович Адамс: он вел фольклор, в свое время писал стихи под псевдонимом Владимир Александровский. Он был абсолютный билингв, писал на двух языках стихи. У него была богатая биография, которую мы в ту пору не знали. К нам он относился, я имею в виду меня и моего будущего мужа, чрезвычайно благосклонно, окрестил нас "Ромео и Джульетта русской филологии", и мы тоже его очень любили.

К этому моменту учебы относится наше страстное желание: мы только-только пришли на первый курс и увидели, что в университете в фойе висит доска "Они погибли за Родину", мы решили, что надо написать про каждого человека, чей портрет на этой доске висит, и все будет хорошо. У кого-то надо спросить, кто были эти люди, потому что мы их не знаем, это не пионеры-герои. Мы пошли к Вальмару Теодоровичу Адамсу, который, конечно же, все знал, но который сказал: "Понимаете, в чем дело, я бы на вашем месте не стал этим заниматься. Там много такого, что ни в какую газету не пойдет. Скажем, шел человек по улице, просто какой-то шальной пулей его убило. Можно говорить, что он погиб за Родину?"

Потом мы пошли к следующему человеку – декану юридического факультета, который по возрасту и потому что он был эстонец, как и Адамс, мог все это знать. Но он тоже нам очень мягко сказал: "Знаете, там портреты всяких людей висят на этой доске. Висят и висят".

В общем, это было очень интересно. Потом мы уже оценили весь такт, с которым нами говорили, с двумя молокососами, можно сказать. В итоге недели через три после того, как мы начали наши разыскания, доску сняли со стенки. Потому что за какую родину погибли эти люди – это было тогда совершенно не принято сообщать всем. И опять-таки мы задним числом все поняли, потому что тогда мы просто недоумевали: а что, собственно, произошло?

На первом курсе Зара Григорьевна спросила: "Не хочет ли кто-нибудь заниматься наукой?" Я очень послушно подняла руку. "Чем?" – "Литературой" – "Каким автором?" Я сказала: "Маяковским". Опять задним числом, передо мной просто стоит выражение лица Зары Григорьевны, которая должна была мне сказать тогда, что ей этим совершенно не хочется заниматься. Она занималась Блоком, она искала себе людей, которые бы занимались Блоком, да еще и таких, которые бы занимались технически Блоком, тогда это было очень модно, частотный словарь, например, Блока или цветовая гамма. А мне это было совсем неинтересно, поэтому она дала мне тему по Маяковскому.

Если Зара брала студента, соглашалась им руководить, то она уж руководила замечательно совершенно. Она вела студента, она рассказывала, какая может быть литература, кто из людей того времени мог с тобой поговорить и рассказать тебе о чем-то. Это было страшно интересно. У нас в Тарту были такие семинары у каждого преподавателя, на которых люди писали курсовые или дипломные работы, читали то, что они успели написать к сегодняшнему дню, обсуждали и так далее. Вот такой семинар у нас был у Зары Григорьевны, это была отличная учеба.

Кроме того, тогда же Зара почему-то решила устроить вечер поэзии и стала набирать людей, которые пишут стихи. Кто там стихи не писал? И когда я прочла два или три своих стихотворения, Зара сказала: "А что, очень даже неплохо. Если еще поработать, то выйдет такой поэт, как Тамара Жирмунская". Мой поэтический раж тут же улетучился, дальше меня уже калачом было не заманить ни писать, ни читать.

Зара Григорьевна дала мне возможность поехать в Москву

С Маяковским все развивалось очень интересно. Зара Григорьевна дала мне возможность поехать в Москву и познакомиться с людьми, которые были в окружении Маяковского. Прежде всего это Ольга Викторовна Третьякова, которая была вдовой в то время известнейшего публицистического прежде всего автора, но и поэта, Сергея Михайловича Третьякова, который был репрессирован, погиб сразу же, практически в 1937 году. И она сама тоже прошла сталинские лагеря по подозрению в шпионаже как жена врага народа.

Она меня познакомила с художницей Еленой Владимировной Семеновой и с поэтессой Ольгой Георгиевной Петровской, с которой Сергей Третьяков вместе входил в одну группу поэтов в Чите. Ольга Петровская, Николай Асеев и Сергей Третьяков потом переехали в Москву. Хотя Петровская в окружение Маяковского не очень-то входила, но, например, когда Маяковский покончил с собой, ей позвонил Пастернак, который как-то к ней особо относился, и он ее взял с собой туда, она об этом писала.

Пастернак написал ей огромное письмо, и она мне его показала

Самое интересное, она рассказала мне тогда, что Пастернак написал ей огромное письмо, и она мне его показала, не то что издали, но не давала читать, а просто показала письмо Пастернака. В итоге оно так и не всплыло нигде и никогда – это совершенно удивительная вещь, но так получилось. Потому что она относилась к этому поколению запуганных людей, внутренне запуганных, она никак не могла преодолеть свой страх. Я тогда не могла понять: а что тут, собственно, такого? Письмо Пастернака, оно не было антисоветским, оно было о Маяковском, о том, как это надо понимать, как надо это преодолеть и так далее. В любом случае она не включила это письмо в свои воспоминания.

Она, так же как Елена Владимировна Семенова, согласилась писать воспоминания для тартуского издания "Ученых записок". Мы вместе с Зарой подготовили к изданию воспоминания Елены Владимировны Семеновой и начали готовить воспоминания Петровской. Может быть, если бы нам удалось тогда довести это до конца, может быть, тогда и письмо было бы, но не удалось.

Сама я в жизни не ругалась матом

Елена Владимировна Семенова была моим учителем точно. Это была совершенно незаурядная женщина, художник, она знала в совершенстве французский и немецкий языки, она была ужасного такого нрава, ругалась матом, я уж не знаю, виртуозно, скажем так. Сама я в жизни не ругалась матом, но первый, кто мне об этом сообщил, был Юрий Михайлович Лотман, который почему-то в какой-то момент к ней приехал. А приехать к ней было достаточно сложно, дойти до нее, потому что она жила в доме на Солянке, у нее был ключ от лифта, она поднималась на шестой этаж, шла через коммунальную квартиру к себе на седьмой, а если ты шел к ней в гости, ты должен был по черному входу идти на седьмой этаж.

И вот Юрий Михайлович Лотман, как он рассказывал, забрался к ней на седьмой этаж и увидел женщину какую-то, которая, подоткнув юбку бог знает куда, мыла пол. Он ждет, когда она обратит на него внимание, потому что больше никого нет, чтобы спросить. Эта женщина повернулась, выругав его матом, как он сказал, он много чего слышал в армии, но это было нечто, она сказала: "Что уставился?" Он сказал: "Я пришел к Елене Владимировне Семеновой". Она сказала: "Это я. Чего надо?"

С этого момента они подружились, поверхностно, но подружились. Меня тогда к ней тоже отослали, она меня учила, что такое Маяковский, каким он был. Лиля Брик ей когда-то предлагала стать одной из тех девушек, за которыми Маяковский ухаживал, постоянно были какие-то девушки, она отказалась от этого, перестала вообще туда ходить. Она присутствовала, во всяком случае, она потом изобразила эту замечательную сцену ухода Пастернака из ЛЕФа, нарисовав всех, кроме Маяковского, приписав строки из поэмы "Про это". Очень была такая впечатляющая работа.

Попав в музей Маяковского на Лубянке, я увидела ее работу и сказала, что есть вторая такая же. Мне сказали, что второй такой же не может быть. Я сказала: "И тем не менее она у меня есть". Они со мной поспорили, но оказалось, что да, у меня действительно вторая, я не знаю, каким образом их было две.

Все документы Ольги Викторовны Третьяковой, Петровской и Елены Владимировны Семеновой, круга Маяковского, которые у меня были, я отдала потом в Бременский архив, когда Гарик Суперфин предложил это сделать, – он еще был тогда архивистом. Я рада, что это сейчас все там.

Я занималась Маяковским, потом я стала заниматься Сергеем Третьяковым – это было очень интересно. Потому что Третьяков, при всей его прямолинейности, при всей его бесконечной убежденности в торжестве коммунизма, который наступит буквально завтра, при всей его безотказности, когда партия сказала "писателей – в колхозы", он поехал в колхоз и там жил два месяца, работал, а потом писал об этом, при всем этом он иногда умел улавливать какие-то очень странные вещи.

"А вы знаете, что Третьяков, скорее всего, был советским шпионом в Китае?"

Во-первых, он в 1924 году преподавал русский язык в Китае. Вернувшись оттуда, он написал биографию как бы одного китайского человека, называется "Дэн Ши-хуа". Возвращаясь к Заре Григорьевне Минц, она сказала: "А вы знаете, что Третьяков, скорее всего, был советским шпионом в Китае?" Я сказала: "Не может быть". Я как раз во все это не верила никогда. Когда в очередной раз приехала к Ольге Викторовне Третьяковой, я сказала: "Ольга Викторовна, Зара Григорьевна говорит, что Сергей Михайлович был в Китае шпионом советским". Ольга Викторовна, которая была ангелом во плоти, я думала, она возмутится, она сказала: "Возможно, так и было, он же мне не докладывал и никогда бы не сказал. Но почему бы и нет?"

То есть я тогда училась у них на каждом шагу, потому что мне жизнь казалась слишком простой, я училась сложности, многоцветной комбинации мне приходилось тогда действительно учиться. Я была страшно благодарна им за то, что они меня учили.

Иван Толстой: Вообще, что может быть проще шпионской судьбы? Тупая, жестокая, неблагодарная судьба, после который ты ничего никому никогда в жизни рассказывать не можешь. Пожалеть этих людей.

Ирина Белобровцева: Именно поэтому я запомнила из "Дэн Ши-хуа" совершенно замечательный, непохожий на Третьякова пассаж: может быть, это компенсаторика работала. Дэн Ши-хуа говорит ему, что в детстве они жили на берегу реки, но мать не разрешала им купаться, если она не была с ними рядом. Третьяков его спрашивает: "Почему же они были такие послушные?" Это же дети, в его понимании этого не может быть. А Дэн Ши-хуа говорит: "А цветочек?" – "Какой цветочек?" – говорит Третьяков. – "Мама, прежде чем пустить нас, рисовала нам на ладони цветочек. Если бы мы искупались, цветочек бы смылся". Это было настолько потрясающе ярко и непохоже.

Иван Толстой: "Рычи, Китай!" – это Третьяков?

Ирина Белобровцева: Да, "Рычи, Китай!" – это Третьяков. И "Хочу ребенка" – Третьяков. Это удивительные, конечно, вещи, когда человек, от которого ты не ждешь ничего похожего, вдруг почему-то вспоминает, что он, между прочим, родился где-то в Резекне, делает героиню латышкой, он оттуда уехал, латышских женщин не видел и забыл, как они выглядят, тем не менее он делает героиню латышкой, на этом выстраивает достаточно странную пьесу, которую хотели поставить и Терентьев, и Мейерхольд, рвали друг у друга на куски и никому ее не дали поставить.

Иван Толстой: Вы могли бы дать Заре Григорьевне Минц формулу, объясняющую ее? Какая она была как личность?

Ирина Белобровцева: Зара была трудяга прежде всего. Мало того что она бесконечно занималась, конечно, своей работой по Блоку, написала прекрасную диссертацию, которая нисколько не устарела сегодня, – "Блок и русская литература", – где она показывала, откуда он вырос и каким образом он вбирал это в себя. Но она бесконечно работала над тартускими изданиями, и над лотмановскими книгами, и над своими собственными, и над "Учеными записками", и над студенческими сборниками, и над "Блоковскими сборниками". У нее всегда были с собой верстки, она всегда вычитывала это все.

Недавно издали нашу переписку, в частности, сохранившиеся у меня записочки, которыми мы обменивались на конференции студенческой. Студентам всегда хотелось ей помочь, потому что мы видели, насколько это тяжело, кроме того, трое детей, между прочим, мы ей предлагали помощь.

В принципе, она знала, что я человек грамотный, поэтому она дала верстку, я ее прочла, написала ей записочку: "Зара Григорьевна, давайте еще". Она написала: "Нет, этого не может быть. Так быстро это не бывает. Давайте на спор: если там все будет правильно, то я перед всем семинаром признаюсь, что я старая чертовка, покупаю вам шоколад "Юбилейный". А если вы…". "Тоже шоколад?" – пишу. Шоколад – это деньги надо тратить студенту, это невозможно.

Она мне сообщает, что буду делать. Естественно, находит там кучу ошибок, не ошибок, а незамеченных, потому что для меня это была новая работа – чтение этой корректуры, потом я уже научилась это делать, а тогда нет. Она всегда приходила на помощь, она обожала помогать. В ее понимании были бедные, не материально даже бедные студенты, а какие-то несчастные почему-то, удрученные чем-то, она всегда обращала на них внимание, всегда помогала им, всегда с ними разговаривала.

Заре обязательно нужно было помочь человеку, обязательно нужно было что-то сделать

У меня на первом курсе началась анемия, меня стали совать в профилакторий, профилакторий стоил денег, как сейчас помню, 16 рублей заплатить за месяц. Что там можно было месяц делать, не знаю. Я совершенно не собиралась это делать, во-первых, у меня не было 16 рублей, потому что я могла учиться как угодно, мне все равно не давали стипендию, потому что отец получал, с точки зрения университета, больше, чем нужно, для повышенной даже стипендии моей. Зара сказала: "Я дам, вы мне потом отдадите". Потом, когда я уже пришла отдавать, хотя я в профилактории три дня пробыла – это невозможно было, я пришла отдавать деньги, Зара сказала: "Давайте так: вы мне сейчас отдадите 8, а потом когда-нибудь еще 8". То есть нужно было помочь, обязательно нужно было помочь человеку, обязательно нужно было что-то сделать.

Она была такой деятельной натурой, и при этом она была абсолютно в литературоведении, в поэзии, особенно в блоковской. У нее была масса привычек, которые вызывали у нас просто смех. Потому что она могла начать лекцию, случайно лежит что-то перед ней, она что-то берет, взяла какую-то варежку какой-то девочки, которая сидела за первым столом, и начала эту варежку мять в руках, естественно, она ее потом распустила всю. Когда она поняла, что она наделала, во-первых, она стала багровой просто, во-вторых, стала извиняться. Эта девочка почти плакала от того, что Зара извиняется бесконечно, что она хочет что-то сделать. Это было совершенно потрясающе.

Иван Толстой: У вас есть формула для самого Лотмана?

Ирина Белобровцева: Мы привыкли считать, что это человек, близкий к гениальности.

Иван Толстой: Это уж точно не формула.

Ирина Белобровцева: Лотман был человеком-оркестром, ему все удавалось, он был одарен невероятно. Он прекрасно рисовал, он мгновенно схватывал суть человека, делал шарж – это очень тяжелая работа. Он хорошо играл на пианино, на рояле. Он мгновенно мог что-нибудь представить, то есть он был артистичен.

Мы увлекались все тогда шарадами, на каком-нибудь посвящении в студенты он всегда вместе со студентами изображал эти шарады. Я помню, когда надо было изобразить из двух частей нечто третье, первую часть он долго проводил рукой сверху вниз, потом на руку что-то клал и тоже проводил. Мы понимали, что это что-то типа ткани, но нам в голову не приходило что. Потом он изображал какую-то совершенную страсть, невероятно падал на колени, бился почти что головой, потом вставал и раскланивался. Нам опять не приходило в голову. Но когда создал целое: человечек, который шел, оглядываясь бесконечно, что-то видел на полу, срочно бросался, поднимал, клал себе в карман, потом что-то видел еще, стаканчик какой-то (все-таки посвящение в студенты не обходилось без стаканчиков), хватал стаканчик и клал тоже себе в карман, все так судорожно.

Лотман обладал невероятным артистизмом и был совершенно демократичным

Мы понимали, что это Плюшкин, тогда, стало быть, ткань – это был плюш, а эта страсть была Кин. То есть он мгновенно мог изобразить, потому что обладал невероятным артистизмом. Кроме того, он был совершенно демократичным. Мы немели просто в его присутствии, очень трудно нам давались разговоры с Лотманом, особенно вначале. Он никаким образом не мешал говорить, просто мы понимали несоизмеримость свою с ним, а он как раз абсолютно спокойно к этому относился.

Один раз он на нас обиделся. Мы кое-как были вхожи в дом Лотманов – это уже само по себе была отрада. Мы посмотрели "Айболит-66", который нам безумно понравился, просто замечательный фильм, я до сих пор считаю, что он замечательный. Мы прибежали к Лотману: "Юрий Михайлович, идет "Айболит-66", сходите, посмотрите, вы так похожи на Бармалея". Он оскорбился. Потому что фильма он еще не видел, но как он может быть похож на Бармалея, тем более что он усатый, ему не понравилось.

Вторая часть нашей киноэпопеи уже была гораздо позднее, мы опять-таки были у них дома, мы спросили его, смотрел ли он "Солярис". Он сказал: "Да". "А как, Юрий Михайлович, вам "Солярис"?" Он сказал: "Мне не понравился". – "Почему? Такой замечательный фильм". Он сказал: "Ну, знаете".

У них была квартира тогда с большим холлом, в холле стоял большой шкаф, он опять-таки начал изображать. Он изобразил эту самую жену Кельвина, уже искусственную жену, у которой на спине вросшая шнуровка. Он проводит по спине, потом он хватает ее, засовывает в ракету как бы и запускает эту ракету, в шкаф стенной вставляет воображаемую Хари, захлопывает дверцы и бросается на пол. То есть эти реакции непредсказуемые каждый раз настолько были творческими, настолько удивительными, что все, что связано с Лотманом, – это сплошное творчество, конечно.

Он, когда учил, он учил всегда с какими-то шутками, и мы не обижались. Он приходил на курс, начинал с теории литературы, говорил: "Вы, конечно, ничего не понимаете, но я хочу проверить, не безнадежны ли вы вообще". А сам он в это время писал комментарии к "Евгению Онегину". "Давайте так: я назову три каких-то детали, если вы мне объясните, то вы небезнадежны. Хотя бы одну объясните, то вы небезнадежны. А если все три не объясните, то все": "Гремит о шомпол молоток". Полное молчание, мы понятия не имеем, что это вообще такое. Второе я, честное слово, не помню, что было, но мы тоже промолчали в тряпочку. И только на третьем наконец, я даже не помню кто, неважно, сообразил: "И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал". Магический кристалл мы знали, что такое. Он сказал: "Да, небезнадежны".

Вот так это все делалось, запоминалось. И было очень интересно, конечно, с ним работать, потому что каждая его лекция была открытием. Мы проверяли, мы же тоже не лыком шиты. Он обожал отвлекаться от основной темы. Когда он рассказывал о декабристах, кроме концепции, кроме доктрины, кроме судьбы и так далее, он мог вдруг сказать: "Это был удивительный человек". И начиналась биография удивительного человека. Мы следили, как далеко он зайдет, он заходил очень далеко, но возвращался точно абсолютно в ту точку, из которой он начинал. Это было, конечно, в высшей степени интересно все.

Потом, когда мы еще учились, в Тарту приехал Бродский, он читал свои стихи. Приехал, потому что уже начиналась слава Лотмана, она еще не была такой, какой стала впоследствии, когда уже забивали самые большие залы в академиях наук или в университетах, но тем не менее его уже знали.

Иван Толстой: А про Бродского вспомните, есть какая-то деталь?

Ирина Белобровцева: Нет, потому что это была читка чистая. Я его слушала еще раз живьем в Хельсинки. На нас всех просто действовала удивительная манера, когда интонация не понижается к концу стиха, а уходит куда-то вверх. Мы видели, как Лотман реагирует, то есть не как конкретно, но мы видели. Он всегда говорил, что его современная литература не занимает, он где-то остановился к тому моменту, я думаю, на Серебряном веке, дальше его не волновало. И вот тут мы увидели, что он на самом деле слушает Бродского совершенно иначе, чем слушал бы человек, которого бы не волновала современная литература.

Потом у него вместе с его сыном была статья про раннего Бродского, и явно это зарождалось именно тогда. Бродский был в своих вельветовых штанах и в каком-то джемперочке, обычный вид, пока не начинал читать стихи.

Иван Толстой: Можно вам теперь перевернуть вопрос? Вы рассказывали о тех людях, которые вас чему-то научили и произвели впечатление, а теперь я у вас как у потенциального учителя хочу спросить: когда вы преподаете, когда вы окружены студентами, есть у вас формула, которую вы хотите им передать? Формула знания, формула мудрости, формула литературы.

Ирина Белобровцева: Готовых формул у меня нет. Довольно долго мне казалось, что моя собственная заинтересованность во всем этом должна сыграть свою роль. Действительно, это происходило до какого-то момента. Мне кажется, с утратой интереса к печатному слову, к книге как таковой, с началом эпохи облегченности невероятной, которая сейчас у нас существует в культуре, вот это тоже потерялось. Каков бы ни был мой интерес и моя погруженность во все это, это перестало передаваться. И я это ощутила достаточно поздно, то есть "поздно" – это неправильное слово, наверное, три года назад или четыре я это ощутила впервые, когда мне стало казаться, что студенты стали менее способными.

У студентов теперь другие предпочтения и не гуманитарная эпоха

Может быть, так оно и было по разным причинам, не потому что просто молодое поколение стало менее способным, а потому что у студентов теперь другие предпочтения и не гуманитарная эпоха, какая была у нас.

У меня был очень способный студент, который рвался постичь философию искусств, я ему всячески пыталась помочь в этом. Мы с ними придумали тему, которая, как мне казалось и как ему казалось тогда, должна была бы сработать именно в этом направлении: каким образом Алексей Герман воспринял роман "Трудно быть Богом" и что он сделал для того, чтобы этот роман превратился в такой фильм, в какой он превратился. Тут оказалось, что то ли это слишком трудоемкая задача была, то ли фильм действительно действует угнетающе (я не один раз это слышала), но, в общем, этот студент, мало того что он не написал магистерскую работу, но он вообще просто ушел из магистратуры.

Так что, думаю, формулы здесь ни при чем и вряд ли они имеют значение: каждый раз заново приходится протаптывать все дорожки.