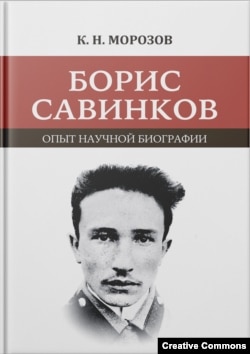

Иван Толстой: В былые времена большая научная биография Савинкова – самого, вероятно, знаменитого революционера, прожившего ярчайшую жизнь и поставившего в ней поистине театральную по трагизму точку, – такая биография гарантированно стала бы бестселлером. Времена, однако, уже не те, да и сам ученый-биограф Константин Морозов вынужден отправиться в изгнание. Это, конечно, еще не повторение некоторых жизненных этапов его героя, но, увы, способствует некоему расфокусированию читательского внимания. Слишком многие сегодня тоже отчасти изгнанники.

Вот и мы встретились с Константином Морозовым в Париже, где проходит сейчас его научная жизнь. Константин Николаевич Морозов – историк, специалист по политической истории России XIX–XX века. Доктор исторических наук, доцент. Сотрудник "Мемориала". С лета 2022-го приглашенный исследователь парижского научно-исследовательского центра. Константин Николаевич возобновил здесь и свою публичную мемориальскую деятельность. С октября 2022-го он руководитель и ведущий (совместно с Никитой Соколовым) цикла встреч-бесед "Хранители исторической памяти", руководитель постоянно действующего семинара "Борьба за свободу и демократию в ХХ веке: Россия и Русское зарубежье", а также руководитель постоянно действующего семинара "Россия в ХХ веке: история, дискуссии, осмысление, работа с исторической памятью".

Вот об этих ракурсах я и предложил Константину Морозову поговорить – но не в общетеоретическом плане, а в лично-биографическом. Как историк пришел к своим темам?

Константин Морозов: Я родился в 1961 году в городе Куйбышеве, это Самара. Родился я в семье смешанной по составу.

Жили в землянках, практически без топлива. Это 1942 год, зима

Мать моя была из донских казачек. После мобилизации на фронт под Сталинградом она работала сначала на аэродроме, вместе с другими мобилизованными девушками керосином отмывала авиационные патроны от смазки. Жили в землянках, практически без топлива. Это 1942 год, зима. Тогда же она заработала ревмокардит, который с ней на всю жизнь остался. Потом она была санитаркой во фронтовых госпиталях.

С отцом они познакомились после войны, он приехал к ней в Куйбышев после армии, где она работала по распределению после техникума связи. Отец из семьи воронежских крестьян, которые уехали от голода 1933 года в Среднюю Азию, в Таджикистан. Там и семья жила, бабушка. Дед мой по отцу умер в 1936 году, другого моего деда, по материнской линии арестовали в 1944 году и он на допросах и погиб. Семья отца же продолжала жить в Таджикистане, часть семьи, точнее говоря, до 90-х годов.

Отец работал электриком на заводе, мать была начальником почтового отделения. Это все происходило на Безымянке, в большом рабочем районе Куйбышева, который фактически возник накануне и в годы Второй мировой войны. В 1940 году был создан Безымянлаг для строительства оборонных заводов, позже туда, уже в 1941 году, привезли эвакуирововавшие из разных городов из европейской части страны заводы. Ну, вот, отец работал на одном, я на другом, правда, недолго. А мой старший брат работал на третьем.

Этот район – Безымянка – строился фактически в отрыве от исторической части города, там не менее, по-моему, десятка километров. До войны Самара была небольшим областным городом, как и все приволжские города. Я точно численность не назову, но полагаю, что порядка 300 тысяч, а после войны, уже в 70 годы был 1 миллион 300 тысяч. Очень смешанное население и очень своеобразный город.

Немалая часть интеллигенции, исконные жители города, ушли из Самары еще в 1918 году. В Самаре был знаменитый Самарский Комуч, который пытался восстановить правительство, и интеллигенция, и все сколько-нибудь имущие классы, опасаясь репрессий, покинули город.

С другой стороны, был еще голод 1921 года, знаменитый голод в Поволжье. Кроме того, огромная волна приехавших рабочих и освободившиеся из лагерей. Я смотрел цифры, они, в общем, поражают. Особлаг, Безымянлаг – в 1941 году это больше 100 тысяч человек.

Я жил в рабочем районе, в котором сформировалась особая молодежная субкультура – фураги

Я жил в рабочем районе, в котором – я потом в энциклопедиях посмотрел, в местных, точнее говоря, краеведческих зарисовках – сформировалась особая такая молодежная субкультура. Она называлась – фураги, и она чем-то похожа по типу на скинхедов, но без националистических вещей. Особая такая субкультура, в которой довольно мощное было влияние и уголовной субкультуры, конечно, потому что людей, прошедших лагеря, вокруг было довольно много. Значительно позже, в 80-е, когда мне попал в руки словарь Росси, "Словарь языка ГУЛага", я к удивлению своему увидел, что от трети до половины значений слов я понимаю.

Так что это очень пестрый город, пестрая культура. Вокруг все было пронизано историей. И, собственно, это, наверное, и оказало влияние на меня. Старый город будоражил меня, и одно из самых сильных моих впечатлений – это было впечатление от здания чехословацкой контрразведки. На этом особняке А. Курлиной висела мемориальная доска с надписью: «Рабочий класс чтит светлую память беззаветных героев рабочего класса, зверски замученных в подвалах этого дома чехоучредиловской контрразведкой в 1918 году». А меня это удивляло, потому что это крохотное здание в стиле модерна начала века, и выглядело оно совершенно игрушечным на фоне, скажем, здания тюрьмы, где сидели политзаключенные уже советских репрессий 30-х годов, гигантского, большого здания, и оно производило совершенно иное впечатление.

Разобраться в этом было невозможно, потому что музеи были очень скупыми, очень сухими

Ну, и рассказы жили – рассказы о том, что вот здесь, в центре города, в одном из зданий в 1918 году было правительство Самарского Комуча, с красным флагом. Рассказы долетали и про рабочих ижевско-воткинских, которые воевали под красным флагом. И это очень интересовало. Было интересно разобраться, потому что это же интереснейший парадокс, понимаете, люди воюющие – социалисты, воюющие под красным флагом с коммунистами, и ценности явно какие-то у них совпадали. Было интересно в этом разобраться, но разобраться в этом было невозможно, потому что и Музей Фрунзе, в который нас водили, и еще какие-то музеи, они были очень скупыми, очень сухими. А главное, когда я начинал задавать вопросы, было мне лет, наверное, 11-12, экскурсоводы от меня шарахались, потому что я, естественно, так и формулировал, как думал.

Вся информация была без подробностей. Тогда у меня интерес к этой теме и возник. Собственно, это и повлияло.

С другой стороны, интерес к истории, я думаю, мне привила мать, потому что для нее всегда был одним из самых болезненных, по-моему, вопросов вопрос: за что так поступили с казачеством? За что так поступили с донским казачеством, за что, собственно говоря, раскулачивали? У нее отец попал еще в 1930 году за сокрытие хлеба, два года, по-моему, отсидел. И она рассказывала, как уже в 30-е годы ему на трудодень выдали 300 или 400 граммов гороха - за один трудодень. И она никогда не могла понять этого и, по-моему, советской власти этого не простила.

И наши под Сталинградом действовали точно так же: ровно так же подходит конвоир и брошенного добивает

И это меня заставляло думать. Потому что смотрим, допустим, мы кино, идет фильм о войне, там идет колонна пленных. Пленные тащат товарища, потом выбиваются из сил и бросают его, конвойный подходит, немецкий, и его убивает. А она рассказывает, что и наши под Сталинградом действовали точно так же, рассказывает, когда вот ровно так же подходит конвоир и брошенного добивает. Про войну она рассказывала крайне мало. То есть, по большому счету, все, что я знаю о войне, это то, что она мне написала на нескольких листиках из школьной тетради, это когда классе в четвертом нас заставили к 9 мая расспросить родителей. Но она не могла об этом говорить, она написала. А по тому, что вот какими-то вот такими кусочками говорила, выдавала, было понятно, что это для нее не история, а это реальная и очень страшная страница жизни, причем она даже не позавчерашняя, она очень свежая и очень больная.

Иван Толстой: Куда вы пошли учиться?

Константин Морозов: После школы путь до университета был сложным. Я окончил 10 классов, после школы учился в техническом училище, до армии. Получил рабочую специальность – оператор станков с числовым программным управлением. Потом ушел в армию на два года. И в армии услышал, узнал и взял, соответственно, направление на поступление на так называемый рабфак. И вот с этой бумагой я после армии пришел, соответственно, в Куйбышевский госуниверситет.

И тут получилась смешная история, потому что я опоздал ровно на день. Я приехал в понедельник, а в воскресенье прошло зачисление, соответственно, на подготовительное отделение. Ну, это для тех слушателей, которые не знают, что такое подготовительное отделение советского типа, которое называли рабфаком, - туда принимали людей, отработавших год или два или служивших в армии, и в течение примерно восьми месяцев в дневной форме обучения они проходили школьные предметы, людей подтягивали до необходимого уровня кондиций. И надо сказать, кстати, что в целом к рабфакам, к этим подготовительным отделениям преподаватели в массе своей и в деканатах относились довольно плохо. Потому что мы были ощутимо старше, у меня было пять лет разницы с большинством своих однокурсников, а многие из нас пришли из армии. В общем, и по поведению своему мы очень сильно отличались. И тут парадокс заключается в том, что мы были более мотивированы и лучше понимали, зачем мы пришли учиться.

Возвращаясь к этому моменту, когда я пришел в понедельник в ноябре 1981 года на рабфак, и выяснилось, что экзамены и зачисление прошло вчера, но меня готовы взять, правда не на истфак, не слушателем на подготовительное отделение, а на филфак, на филолога. Я подумал-подумал и понял, что я не готов расстаться со своей мечтой и желанием разобраться в эсерах, за что такая страшная и тяжелая, парадоксальная судьба ждала этих людей. Год отработал еще на заводе и после этого поступил на рабфак. Начал учиться уже с первого курса, с 1983 года.

В каком-то смысле мне повезло - эта пятилетняя задержка с окончанием, - я закончил в 1988 году, когда начали открываться архивы, когда я реально довольно скоро получил возможность заниматься любимой темой без каких-либо давлений, ограничений, с открывшимися уже в 1989 году архивами. То есть в данном случае не было бы счастья, да несчастье помогло.

Я считаю, что в любом случае это полезно – учиться позже

И я считаю, что в любом случае это полезно – учиться позже. Я понял, что 18 лет – это не тот возраст, с которого начинают. Уже на рабфаке, когда мы были вынуждены по новой проходить школьную программу, я перечитывал, скажем, те же литературные произведения и помню, какое на меня сильное впечатление в эти мои 21 или 22 года произвел Достоевский, его "Преступление и наказание". Потому что в школе это, конечно, пролетело все мимо, хотя тоже читал.

Иван Толстой: Центральная фигура в ваших исследованиях – Борис Савинков. А если бы вашим героем должен был стать кто-то другой из эсеров, из людей этого поколения, этого направления и похожей, относительно похожей судьбы, кто бы это мог быть, если не Савинков? Есть ли другая фигура в ту эпоху, которая по силе своей, по сосредоточенной в себе драме судьбы тоже заслуживала бы большого, специального, монографического исследования?

Константин Морозов: На этот вопрос ответить непросто по той причине, что, сейчас размышляя, я понимаю, что темы моих исследований находят меня сами. Интерес к Савинкову возник, когда я работал над студенческим еще дипломом, посвященным левонародническому журналу "Заветы", он выходил в 1912–14 году в Петербурге. И там был опубликован савинковский роман "То, чего не было". И я сначала прочитал на курсе втором или третьем его воспоминания, потом прочитал "Коня бледного", потом прочитал "То, чего не было", и Савинков меня просто заинтриговал безумной своей противоречивостью и тем, что одна часть его перечеркивает то, что делает другая его часть.

Было непонятно, как ярый борец против советской власти вдруг ее признает

Было безумно интересно понять, как это вообще может сочетаться в человеке, который, с одной стороны, как революционер борется, да еще в боевой организации эсеров, а с другой стороны, рассуждает о недопустимости насилия как такового, вообще любого насилия. Точно так же было непонятно, как ярый борец против советской власти вдруг ее признает и фактически совершает факт ренегатства, причем говорит такие слова, признавая советскую власть, которые – даже я, будучи студентом второго и третьего курса, в доперестроечное время, это понимал, – как-то слишком сильно перехлестывают. Даже то, что было уже к этому моменту понятно, вызывало большие сомнения.

Савинков был единственный человек из эсеровской партии, который был мне интересен. Уже позже, в конце 90-х годов, я начал активно сотрудничать с "Мемориалом", и после одного из круглых столов у меня две пожилые дамы поинтересовались: "А почему Савинков? Фигура для "Мемориала" вообще не та". Ну, я им объяснил, что, собственно, я занимаюсь в целом сопротивлением социалистов большевистскому режиму, но из людей интересен только Савинков.

А позже у меня произошла очень забавная, парадоксальная история. Наша хорошая знакомая мне дала телефон Татьяны Алексеевны Семеновой (Рихтер) и сказала, что у нее дедушка был эсер и чтобы я позвонил. Ну, я откладывал, откладывал, откладывал, года два тянул, а потом, когда позвонил, выяснилось, что буквально за месяц до этого она нашла на антресолях чемодан с письмами этого члена эсеровского ЦК. В том числе с тюремными письмами, с документами эсеров, которые на эту антресоль были заложены перед смертью его женой, насколько я понял, которая хранила их в тайниках, в разных частях.

Кстати говоря, его жена была не менее интересна. Она была большевичкой с дореволюционным стажем, в большевистскую партию она не вернулась, очень скептически относилась к большевикам. И Татьяна Алексеевна рассказывала, как где-то году в 1947–49-м она, будучи пионеркой, подошла к своей бабушке и спрашивает: "Бабушка, а это правда? Вот ты вроде бы говорила о том, что вы на Капри жили недалеко от Ленина и Горького". И та говорит: "Да, внучка, да. Но мы с ними старались не общаться, это очень неприятные люди – и Ленин, и Горький". И Татьяна Алексеевна сказала, что это очень ее поразило – такой ответ.

Это был чемодан, набитый интереснейшими документами

Так вот, это был чемодан, набитый интереснейшими документами. И из этого родился проект, из которого родилась книжка "Сын "вольного штурмана" и тринадцатый "смертник" судебного процесса с.-р. 1922 г.: Сборник документов и материалов из личного архива В. Н. Рихтера". М.: РОССПЭН, 2005. Мы делали ее втроем – Татьяна Алексеевна, я и Алла Морозова.

Рихтер оказался потрясающим совершенно человеком. Он малоизвестен в истории, но он с очень интересными корнями из Одессы. Его дед был полицмейстером, если мне память не изменяет, бабушка, была, насколько я понимаю, владелицей знаменитой Ришельевской гимназии. В конечном счете у него пять высших образований, он был доктором философии и искусствоведом, специалистом по эпохе Возрождения. И он в тюремном университете уже, в Тобольском политизоляторе в 1927 году читал лекции по эпохе Возрождения своим товарищам-сокамерникам.

Среди бумаг был список лекций и лекторов. Когда я посмотрел список тех, кто там из меньшевиков, эсеров читал лекции своим товарищам, я в общем даже пожалел, что мы таких лекций не слышали. Там были и министры, члены Временного правительства, и прочее, прочее, прочее. Кроме того, он был хороший поэт. Он практически неизвестен, но вот у него совершенно потрясающие стихи на смерть Гумилева, на расстрел царской семьи, где он выражает сочувствие.

Ему инкриминировали участие в подготовке покушения на Ленина весной 1918 года

Несмотря на то что он был эсером, он был сторонником террористической тактики. И главное, что ему инкриминировали в 1922–1923 году, это участие в подготовке покушения на Ленина весной 1918 года. А перед процессом 1922 года он умудрился скрыться. Но его арестовали осенью, продержали в тюрьме несколько месяцев и просто потом проштамповали, по этому процессу дали высшую меру наказания, то есть не проводили суд, но как бы его прицепили в 1923 году к процессу (который состоялся годом раньше) со смертным приговором.

На меня потом обрушилась тема судебного процесса эсеров 1922 года. Обрушилась она вместе с моим будущим другом и соавтором Сергеем Красильниковым из Новосибирска, которому посоветовали ко мне обратиться видные руководители "Мемориала" – Арсений Борисович Рогинский и Никита Глебович Охотин, как к специалисту по эсерам.

А дело в том, что вот к 1995 году в руках у Красильникова уже был массив документов из особого архива ЦК ВКП(б). Красильников вместе с Охотиным в начале 90-х годов работали с материалами этого архива, и кроме того, насколько я понимаю, работали в архиве ФСБ. Был накоплен большой массив, и Красильников вместе с академиком Покровским, опять же из Новосибирска, Сибирского отделения Российской академии наук, Института истории, они сделали сборник "Политбюро и церковь". И вот второй сборник, соответственно, "Судебный процесс над социалистами-революционерами" мы делали с ним вместе.

Удалось с помощью письма Покровского получить доступ в архив ФСБ и работать с огромным, очень интересным фондом судебного процесса эсеров, куда чекисты сгребли также и все партийные документы эсеров, которые им попадались на обысках в 1918-м, 1919-м, 1920-м, 1921 годах. То есть это совершенно потрясающий фонд. Там разные документы – и чисто партийные эсеровские, и всякого рода допросы уже 1922 года, и материалы, стенограммы эсеровского процесса. То есть там была настоящая борьба, на этом процессе. А это первый фактически политический показательный процесс, но, с другой стороны, он и последний, на котором политические противники вели себя как политические противники. Больше власти таких ошибок не делали и, собственно говоря, ломали всех тех, кого они выводили на процессы. И "Дело Промпартии", и "Шахтинский процесс", и "Дело Союзного Бюро РСДРП", и, конечно же, московские процессы середины 30-х годов – они уже были все абсолютно сфальсифицированы.

Здесь фальсификаций тоже, конечно, хватало со стороны властей, но там была расколота эсеровская партия, и вот из всех тех, кто им в руки попал, часть обслуживала процесс, поддерживала, часть сопротивлялась до конца. И я открыл для себя этих людей, особенно когда стал читать тюремное дело, тюремного сопротивления. Это голодовки, это борьба за свои права – 1922, 1923, 1924-й, вплоть до 1926 года. Причем, так как их поддерживали социалисты на Западе и расправиться с ними было невозможно, вопросы этих требований на голодовках два или три раза выносили на Политбюро РКП(б) и решали, по каким пунктам можно удовлетворить их требования.

Разразился грандиозный скандал и мощная кампания в их поддержку на Западе

А расправиться было невозможно: в 1925 году, когда после сокращения всех сроков в ссылку пошли первые два видных деятеля – Абрам Гоц и Евгений Тимофеев, их тут же арестовали чекисты, чтобы они, не дай бог, не убежали, и отправили обратно в тюрьму, – и разразился грандиозный скандал и мощная кампания в их поддержку на Западе.

Я читал письма и телеграммы от советских представителей из Парижа и Лондона, которые говорили, что "нам всерьез лейбористы говорят: или вы прекратите тиранить политзаключенных, или мы сорвем торговые соглашения с Англией, которыми вы так дорожите". А во Франции была такая же история, французские социалисты тоже дали понять, что попортят много крови.

Наивные люди думают, что это большевики позволяли своим оппонентам просуществовать в условиях политрежима. Да ничего подобного! Там все это было куплено здоровьем, голодовками и самоубийствами. Самоубийством покончил в 1923 году Сергей Морозов. В 1926 году пыталась покончить с собой Елена Иванова. 19 декабря 1923 года произошел знаменитый расстрел в Савватиевском скиту на Соловках. Это был протест политзаключенных-социалистов, которым зажимали гайки.

И это шло одновременно – шла одновременно голодовка политзаключенных эсеров, членов ЦК в Бутырках и одновременно шла попытка закрутить гайки и ужесточить режим. И чекисты ненавидели их, то есть тут противостояние было очень жестким.

И вот эти документы, тюремные документы, когда ты в руках держишь записки предсмертные, когда ты видишь, как развезенная голодовка 1925 года членов эсеровского ЦК… Их развезли из Москвы, чтобы они не могли друг с другом договариваться, чтобы они не могли отстаивать свои требования, но они договорились, что теперь их требование – чтобы их свезли вместе, и они продолжат.

Везите его в Москву, а если умрет по дороге, то скрывайте этот факт

Их увезли очень далеко из Москвы, кого-то в Самару, кого-то даже, по-моему, до Тобольска довезли, кого-то до Ташкента. Часть из них там оказались при смерти, потому что они реально шли до конца. И я читал переписку между региональными чекистскими структурами и московским начальством, и там говорили: "Везите его в Москву (Иванова, насколько я помню), а если умрет по дороге, то скрывайте этот факт".

Эти документы я читал году в 1997–98-м, и они на меня произвели очень сильное впечатление. Особенно на фоне того, что в этот момент в России вся публика, широкая аудитория уже старалась забывать все те потрясения, весь тот террор, сталинский и вообще большевистский. Я выходил из архива, где я только что смотрел эти документы, от которых пахло смертью и тюрьмой, и видел праздничную толпу, которая уже вела себя так, что "отстаньте от нас со своими рассказами о репрессиях, о крови, о Гражданской войне, отстаньте, потому что нам и так тяжело, мы сейчас выживаем, не мучайте нас".

И это порождало другое ощущение: усиливалось чувство долга. Сколько человек до меня смотрели эти тюремные письма, эти предсмертные записки, ну, кроме чекистов, кроме кагэбэшников, из историков, ну, может быть, один-два человека, и не думаю, что их количество увеличилось, и вот за эти прошедшие 20 лет, может быть, еще один-два человека их посмотрели.

И было ощущение, что если я это не сделаю и не напишу монографию, в том числе и об этой тюремной борьбе, то так вот это все и останется. И конечно, эти люди меня тоже все заинтересовали – и Абрам Гоц, и Евгений Тимофеев, и Елена Иванова, и Флориан Флорианович Федорович, который, вообще-то, князь из Гедиминовичей. Есть очень забавные мемуары, как в 1920 году (это есть в воспоминаниях одной эсерки, ей нужно было найти конспиративную квартиру, где провести заседание ЦК) она уговаривала свою родственницу, которая никак не уговаривалась, и она уговорилась на то, что будет настоящий князь участвовать в этом мероприятии. И того же Флориана Флориановича чекисты не выпускали, в том числе, чисто из вредности.

В подзаголовке книги я использую словосочетание "тюремное противостояние". То есть надо понимать, что это фактически продолжение борьбы, но с людьми, которые раньше боролись на фронте, раньше боролись в подполье, боролись с оружием в руках, в том числе на фронтах, в том числе в Народной армии Комуча, с большевистским режимом, а сейчас у них все сузилось до тюремной камеры. То есть это совершенно потрясающий материал. И это совершенно потрясающие люди.

Иван Толстой: Когда Савинков поддался на призыв отправиться в Россию в 1924 году, чего здесь было больше – наивности и, так сказать, разводки со стороны ГПУ или все-таки он надеялся, понимая, что за этим стоят некие козни, некая ловушка, но он надеялся перехитрить, как ему часто это удавалось, выйти сухим из воды, и сделать то, что он задумал во время этого похода? Чего здесь было больше?

Константин Морозов: На этот вопрос ответить непросто. Потому что Савинков касался этого вопроса, и когда писал свой знаменитый текст "Почему я признал советскую власть", касался этого вопроса и на самом процессе, и в письмах, публичных письмах, которые он писал уже из тюрьмы своей сестре Русе, и, насколько я помню, он писал Амфитеатрову и Философову, отвечая на обвинения в свой адрес. И он писал об этом в своем тюремном дневнике в 1925 году.

У него были подозрения, были подозрения во время перехода границы

Картинка сложная представляется. Он говорит о том, что "подозревал эту интригу, этот заговор", и называет фамилии, у него были подозрения, были эти подозрения во время перехода границы. Но он это объясняет тем, что "пусть все идет так, как идет, потому что я не вижу смысла для своей борьбы, продолжения борьбы", объясняет неустроенностью в личной жизни. И вдруг неожиданно пишет: "С Любовью Дикгоф-Деренталь мы стали вместе жить" – вот только в тюремной камере.

Понимаете, этот вопрос для меня, по большому счету, не самый интересный – была ли эта операция чекистов гениальной, но они долго гордились ей, и, собственно, то, что Савинков остался в нашей памяти, в памяти советских людей, да, это во многом потому, что с 60-х годов они стали снимать большое количество фильмов об этой изумительной, как они считали, чекистской операции. Это всячески продвигали, отчасти продвигая фигуру самого Савинкова. Но Савинков в том же тюремном дневнике написал, что "вообще-то говоря, я сам думал, а не закончить ли", не закончить ли ему борьбу, не сложить ли ему оружие, не объявить ли об этом публично (и вот как раз начало чекистской операции приходится на это время), "но ко мне приехали люди и сказали, что "в Москве есть люди, делай", вот я и начал".

Начав эту спецоперацию и начав провоцировать Савинкова, чекисты продлили агонию его деятельности

То есть тут получается интересная вещь. Получается, что чекисты, начав эту спецоперацию и начав, собственно, провоцировать Савинкова, продлили агонию его деятельности.

Иван Толстой: Итак, все-таки вы к чему склоняетесь? К тому, что он понимал, что это провокация и он попадется, и тем не менее ему удастся там, внутри уже, на территории России, победить или он все-таки не догадывался, каков план?

Константин Морозов: Понимаете, с одной стороны, у него, похоже, были сомнения, были подозрения, с другой стороны, он умел себя уговаривать. Савинков в высшей степени своеобразный человек. Вендзягольский, который неплохо его знал и в годы Гражданской войны с ним поколесил по югу России, он написал: "Савинков – это в высшей мере странный человек".

Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, надо понимать все своеобразие Савинкова. Савинков был импрессионистом, с одной стороны. С другой стороны, Савинков мог убедить себя, как, собственно, многие из людей, в том, во что ему хочется верить. Все это как бы накладывалось на разочарование в том, что он делал. Это всегда было в нем, было и до революции, было и сейчас. Он сомневался в нужности продолжения борьбы с большевиками. Посмотрите его "Коня вороного" 1923 года, после такой книги не надо бороться с большевиками, нужно просто уходить. Вообще, не то что не надо, а это книга человека, который глубоко во всем разочарован.

А почему он продолжает это делать? Я боюсь, что на этот вопрос даже сам Борис Викторович Савинков вам не сумел бы ответить… Понимаете, он еще в 1905 году или чуть позже написал своей жене про эсеровскую партию: "Не мне, состоящему из мозаичных кусков, не мне, который сам себя до конца не понимает, найти счастье и признание в этой партии". То есть он реально так себя и не научился понимать.

Я, конечно, тридцать лет пытался исследовать и пытался понять его, но это до конца весьма проблемно. Была дискуссия в 1924–25 году уже в эмиграции, в ней приняли участие и Бурцев, и Философов, и Амфитеатров, и многие-многие другие, и Бурцев ряд интересных мыслей высказал. Он сказал: похоже, Савинков честно поверил, что большевики правы. Да, ему, наверное, что-то там пообещали, о чем-то он договорился с ними (ему обещали дать свободу и работу, и это, по всей видимости, так), но главное, что он искренне в это поверил, и я боюсь, что он начнет с нами бороться не за страх, а за совесть, вот это самое страшное.

Но тут же я видел по всем письмам Савинкова, и особенно по его дневнику, что он начинает снова разочаровываться. В очередной раз он, похоже, просто понял, что он свалял дурака, что он опять ошибся, что он совершенно напрасно поверил большевикам.

Самоубийство его было попыткой не дать себе еще раз осознать, какую ошибку он совершил

А ведь он там пишет потрясающие вещи, и в дневнике в том числе, о том, что большевики искренние, они всегда говорят правду. "Да, я слышу какую-то стрельбу в тюрьме, но мне говорят, что нет, это не расстрелы, что большевики продолжают то дело, за которое боролся я и боролся мой старший брат Александр, социал-демократ, и наверное, Александр был бы сейчас с большевиками" – то есть он сам себя уговаривает. Но, похоже, самоубийство его, а это, безусловно, самоубийство, – это была попытка, в общем-то, не дать себе еще раз осознать, какую ошибку он совершил.

То есть он еще раз, как бы проходя каждый раз вот этот отказ от того, что одна его часть делает, а другая в этом сомневается, он снова это испытывал весной 1925 года, и самоубийством он, собственно, поставил точку.