Александр Генис: Весь прошлый год в "Американском часе" звучал встреченный с большим интересом цикл Владимира Абаринова “Муза на экспорт”, в котором рассказывалось о судьбе культовых русских книг в Америке. В этом году Абаринов предложит зеркальный проект “Муза на импорт”. В котором пойдет речь о судьбе любимых американских книг в России.

Первая передача посвящена Сэлинджеру, чье столетие этим январем отечественные читатели отметили с не меньшим энтузиазмом, чем американские. Что и не удивительно: Сэлинджер, как, скажем, и Хемингуэй в определенном смысле давно стал, как раньше говорили, своим в доску…

Владимир Абаринов: Когда сегодня мне говорят, что западная культура – это источник всяческой скверны и пагубы, я, мягко говоря, недоумеваю. Я вырос на книгах Марка Твена, Диккенса, Фенимора Купера, Драйзера – как я могу отказаться от этого наследия? Они сделали меня таким, какой я есть. И одной из таких книг была, конечно, "Над пропастью во ржи". Русский перевод Риты Райт-Ковалевой вышел в ноябре 1960 года, через 9 лет и 5 месяцев после оригинала. Это была оттепель, и это была сенсация.

О Сэлинджере, его прозе и его личности мы беседуем с эссеистом, кинокритиком и знатоком Сэлинджера Борисом Локшиным.

Борис, я прочел повесть подростком, и для меня она стала откровением, как будто я сам это написал. А для вас?

Борис Локшин: Я думаю, что, как и большинство читающих подростков, я тоже прочел его в возрасте Холдена Колфилда, это было в конце 70-х годов, и он мне очень понравился. Не могу сказать, что для меня эта книжка была каким-то уж особенным откровением. Я очень переживал, особенно в том месте, где он встречается с проституткой в отеле. Все время ставил себя на его место и думал: а как я повел бы себя в такой ситуации? Это очень меня тогда как-то перепахало всего. Но, в принципе, да, мне показалось, что это очень хорошо, но я, прочтя его, по-моему, не так уж много и часто о нем вспоминал. Вот врезалась еще эта обложка – вы, наверно, помните, я думаю, вы читали книгу в той же самой обложке, да? Там была картина Эндрю Уайета, вот этот такой коротко остриженный мальчик. Что-то в ней такое было нервное, теребящее. И я к этой книжке не возвращался достаточно долго. Потом, когда я уже приехал сюда и более-менее выучил английский, я решил ее перечитать. В общем, я подумал, что да, отличная книжка, очень хорошая. Хотя, честно говоря, я все равно и в этот момент не понял, почему она, собственно, стала настолько ключевой для своей эпохи, для многих людей. Потом я над этой книжкой много думал. И мне кажется, что я кое-что про это дело понял.

Эта книжка ознаменовала какой-то совершенно, принципиально другой подход к реальности. Такую вот подростковую субьективизацию реальности, когда тебе кажется, что то, что ты чувствуешь в данный момент, вот это вот самое главное и есть. Что мир такой, каким ты его чувствуешь, и никакой другой. И все остальное ты отвергаешь. Возможно, поэтому эта книга и стала настолько культовой. Ведь, если так подумать, Сэлинджер – последний культовый писатель. Последний умерший, вокруг которого был настоящий культ. Причем культ даже такой странный и не очень приятного свойства. Известна эта история, что убийца Джона Леннона держал в руках эту книжку, человек, который стрелял в Рейгана, говорил, что она его вдохновила. Еще было убийство какой-то кинозвезды – тоже убийца, не помню сейчас его фамилии, говорил о том, что он чему-то научился у Сэлинджера. Хотя, казалось бы, книжка достаточно безобидная в этом смысле, никакого насилия, ничего такого в ней нет. Но вот тем не менее она наступила на какой-то очень больной нерв своей эпохи.

Владимир Абаринов: Сэлинджер, конечно, повлиял на советскую молодежную прозу, его отголоски можно найти у молодого Аксенова, но мне кажется, что и Сэлинджер – в какой-то мере порождение русской литературы, прежде всего Достоевского с его русскими мальчиками, "Записками из подполья" и романом "Подросток". А в одном из рассказов есть цитата из "Братьев Карамазовых", причем из главы, которую мало кто помнит, – из бесед и поучений старца Зосимы.

"Перестав наконец сжимать виски, Икс долго смотрел на письменный стол, где горкой лежало десятка два нераспечатанных писем и штук шесть нераскрытых посылок – все на его имя. Протянув руку над этой свалкой, он достал прислоненный к стене томик. То была книга Геббельса. Принадлежала она тридцативосьмилетней незамужней дочери хозяев дома, живших здесь всего несколько недель тому назад. Эта женщина занимала какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов: "Боже милостивый, жизнь – это ад". Больше там ничего не было – никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, некой классической его формулы. Икс вглядывался в них несколько минут, стараясь не поддаваться, а это было очень трудно. Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал нив одно дело, приписал внизу по-английски: "Отцы и учителя, мыслю: "Что есть ад?" Рассуждаю так: "Страдание о том, что нельзя уже более любить". Он начал выводить под этими словами имя автора – Достоевского, – но вдруг увидел – и страх волной пробежал по всему его телу, – что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он захлопнул книгу".

Борис Локшин: Не только то, что вы сказали, но еще нужно обязательно не забыть рассказ "Зуи", на самом деле ключевой сэлинджеровский рассказ, который целиком крутится вокруг книжки "Откровения странника духовному своему отцу", книжки об Иисусовой молитве. Эта книжка мне попалась на глаза где-то лет двадцать назад и произвела на меня огромное впечатление, а потом уже я прочитал этот самый рассказ и узнал этого странника как родного. Я просто напомню для тех, кто не читал или забыл. Она написана от лица некоего монаха, где-то, наверно, в середине XIX века примерно там дело происходит. Простой русский мужик, крестьянин, который искал какую-то правду, истину, и кто-то ему рассказал, что истина заключается в том, чтобы творить Иисусову молитву, просто повторять непрерывно одно и то же, как заклинание: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного". И эта молитва, когда ее бесконечно повторяешь, она начинает автоматически повторяться, твое сердце начинает работать в унисон, синхронно с этой молитвой, ты как бы сам целиком превращаешься в эту молитву. Вот этот процесс в этой книжке описан очень убедительно и очень интересно и действительно очень увлекательно для подростка – вот это полное отрицание мира и уход от него во что-то другое, в заклинание. Рассказ "Зуи" – это рассказ о преодолении в некотором роде этого соблазна, о том, как молодая девушка, которая разочаровалась абсолютно во всем вокруг нее, – во всей этой суете студенческой, в романах, в постановках – она вдруг ложится на диван и начинает творить эту самую Иисусову молитву. И совершенно невозможно ее из этого как-то вытащить и убедить. И ее брат старший – ему удается это сделать. Это опять-таки такое удивительное русское влияние на американского писателя и, и я даже не очень понимаю, каким образом эта книга к нему попала. Видимо, он увлекался всякой такой мистической литературой и каким-то образом добрался и до этой книги. Но вот это тоже очень важное русское влияние на Сэлинджера – русская мистика.

Иисусова молитва. Хор Валаамского монастыря.

Владимир Абаринов: Моя дочь, которая выросла в Америке, прочла "Ловца" с интересом, но без фанатизма, с каким когда-то читал его я. Почему современное поколение воспринимает Сэлинджера спокойно (если вообще читает его)? Ведь, казалось бы, бунт тинейджера – вечная тема.

Борис Локшин: Вот это интересно, потому что именно эта повесть существует практически во всех американских школьных программах. Практически все американские школьники вынуждены это дело проходить. И по крайней мере те, с кем мне приходилось говорить, говорят, что энтузиазм у них к этой книге примерно такой, какой у нас был к роману Шолохова "Поднятая целина". То есть им это совершенно, в общем, по фигу. Как это попало в школьную программу – тоже понятно. Программу составляли бэби-бумеры, которые когда-то это дело прочли, и им показалось, что это самая главная книжка вообще. А оказывается, что новым поколениям это совсем не так интересно. С другой стороны, положа руку на сердце, реально вот эти самые бэби-бумеры, шестидесятники – это последнее по-настоящему протестное поколение. Даже подростковый протест как-то вышел из моды. Оказывается, это какая-то совсем необязательная вещь, потому что последующие поколения гораздо более комформны, чем их родители. Возможно, потому, что они в гораздо более комфортных условиях росли, у них просто не было даже и пространства для этого бунта, как мне кажется. Возможно, в какой-то момент эта вот ситуация сэлинджеровская еще вернется. Но сейчас явно не та ситуация.

Владимир Абаринов: Трудно согласиться. Ведь кампус американский бурлит, студенты протестуют против одного, другого, третьего. Вспомните, с каким восторгом студенты принимали Берни Сандерса, далеко не юношу, который избирался в президенты и обещал им революцию.

Борис Локшин: Вы знаете, а вот тут интересно. Сейчас американские кампусы бурлят как бы за порядок. Они бурлят не за свободу, а за установление определенных правил. Мы можем по-разному относиться к этим правилах, хорошо или плохо, но они протестуют как раз против того, что им кажется нарушением правил, нарушением того, как должно быть. Они заодно с правопорядком бурлят и протестуют, и это очень важная разница.

Владимир Абаринов: Теперь мы подошли к теме вашего эссе о Сэлинджере. Вы, кажется, не верите в его военную травму и считаете, что он нарочно мистифицировал свою личность, напустил тумана, что это такой пиар-проект.

Борис Локшин: Ну нет, не совсем так, конечно. Я не знаю, какова была военная травма Сэлинджера. Безусловно, была какая-то травма в его жизни. Он, как известно, работал в контрразведке армейской и много чего видел, исколесил Европу во время войны, жену оттуда привез немку, которая вроде как сотрудничала с гестапо...

Владимир Абаринов: А это не легенда?

Борис Локшин: Это не легенда, это практически доказано. Потом она вернулась обратно в Германию, ее следы потерялись.

Владимир Абаринов: То есть получается, что он на ней женился, чтобы спасти от преследования? Или спасти в другом смысле – наставить на путь истинный?

Борис Локшин: Трудно сказать, я не знаю. Как раз вот этот момент у биографов совершенно не раскрыт, поскольку он сам был человеком чрезвычайно скрытным и никому ничего не рассказывал про этот кусок своей жизни. И, в общем-то говоря, при всем любопытстве к его личности так и не смогли установить, что там было на самом деле. У него есть замечательный рассказ, который у нас переведен как "Дорогой Эсме – с любовью и мерзопакостью", именно про эту военную травму. И он звучит очень убедительно в том смысле, что человек, чтобы написать такой рассказ, должен быть что-то подобное пережить. Насколько это на него повлияло? Ну, мы же не психиатры, чтобы обсуждать его странности. У него же первая военная травма была связана с войной чисто как с событием. Как у любого начинающего писателя, его главной мечтой было опубликоваться в "Нью-йоркере". Он туда посылал один, другой рассказ, их все время отвергали, и наконец его рассказ должны были напечатать в "Нью-йоркере", и он уже был на седьмом небе от счастья, и тут вдруг раз – и война. И рассказ не печатают. Ему удалось напечататься в "Нью-йоркере" вместо 41-го года в 48-м. Так что это тоже можно считать военной травмой. Я не знаю, насколько война в этом смысле повлияла на него. Во всяком случае он вроде как не любил про это рассказывать.

Владимир Абаринов: Значит, он что, от рождения был такой социопат?

Борис Локшин: Он не был социопатом. В том смысле, что он был человеком чрезвычайно светским, вполне допущенным ну не в высший свет, но по крайней мере в Нью-Йорке его знали, он был успешный молодой человек, жених девушки, я сейчас не помню как ее звали, которая в конце концов ушла от него к совсем уже немолодому Чарли Чаплину.

Владимир Абаринов: Ее звали Уна О'Нил, это была дочь драматурга Юджина О'Нила.

Борис Локшин: Это был круг такой: актеры, успешные адвокаты... Он был благополучным молодым человеком, участвовал в вечеринках, никто не говорил, что он был социопатом. Да, после войны все изменилось, это правда.

Владимир Абаринов: Так что же с ним произошло, почему он стал затворником?

Борис Локшин: Он был, безусловно, человек чудаковатый и со странностями, но то, что произошло, то, что он стал отшельником, то, что он заперся в этом самом Нью-Хэмпшире, в этом Корнише, то, что разорвал свои отношения, общение практически со всеми – это больше характеризует его как писателя. То, что произошло... ну как бы это сказать? Он не мог выносить, как писатель не хотел выносить... он не хотел быть персонажем в чужих глазах. Он не мог вынести, чтобы его постоянно оценивали, чтобы его обсуждали, чтобы на него смотрели. Он видел себя в глазах других как во множестве всяких зеркал и терялся, растворялся, ему становилось от этого плохо, он видел и не мог писать. Это такой страх быть увиденным, подсмотренным. Он спрятался поэтому.

Владимир Абаринов: В таком случае чем была для него литература – способом самопознания, самоизлияния, миссией?

Борис Локшин: Персонаж, который его альтер эго, писатель Бадди Гласс, который и герой, и автор всех его рассказов про Симора, в книжке под названием "Симор. Введение" цитирует обращение своего старшего брата к нему: "Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей РЕЛИГИЕЙ. Всегда". Вот. И я так понимаю, что это была главная в какой-то степени беда и проблема Сэлинджера. Для него литература превратилась в религию, и сам он стал чем-то вроде евангелиста. Самое главное изменение, которое произошло с ним, произошло между выходом повести "Выше стропила, плотники!" и повестью "Симор. Введение". "Выше стропила, плотники!" – там тоже действует этот Бадди Гласс, младший брат, там он представляет семейство Глассов, состоящее из семи гениальных детей, и это блестяще написанная литературная вещь. Очень наблюдательно, живо, короткие красивые предложения, очень запоминающаяся книжка. Последняя настоящая литература, которую он написал. А дальше проходит несколько лет, и вдруг перед нами появляется совершенно другой Сэлинджер. В повести "Симор. Введение" он как бы заново представляет своего старшего брата, и это уже совершенно какая-то странная книжка. Это уже не литература, не эссеистика, а это какой-то такой вот рассказ о ком-то, и пока ты его читаешь, ты начинаешь понимать, что он пытается на самом деле... что слово "введение", introduction, может означать и введение в какое-то новое литературное произведение, а можно рассматривать как представление героя, а может быть, это и введение во храм. То есть он превращается в служителя некоего нового культа, он вдыхает в этого Симора жизнь, а сам становится его первым и главным евангелистом, которого зовут Бадди Гласс. Но Бадди Гласс – это Сэлинджер и есть. То есть он превратился в учителя, в пророка. Но проблема в том... Тут, пожалуй, две проблемы у него случилось. Если мы возьмем в пример другого великого писателя, который из писателя превратился в религиозного учителя, Льва Толстого, то Толстой полностью отказался от литературы при этом. Он вообще стал говорить, что литература – это ерунда, что он не тем занимался всю свою жизнь. Это во-первых. А во-вторых, он создал вокруг себя аудиторию, группу учеников, и толстовство – это действительно, ну, можно считать, что религия, которая до сих пор существует. А Сэлинджер пошел по другому пути. Он вроде бы не отказался от литературы. Он пытался через литературу стать этим пророком – с одной стороны. А с другой – он категорически не мог вынести никаких учеников и никакой аудитории. Он стал как бы пророком для самого себя. Это какой-то аутизм на самом деле.

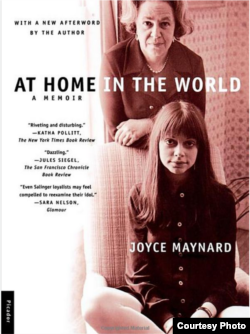

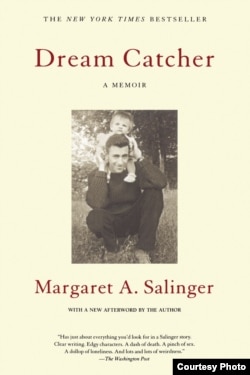

Владимир Абаринов: Есть две мемуарные книги о Сэлинджере и, как я понял, вы верите Джойс Мейнард, которая описывает вполне заурядную личность с безобидными странностями (и тогда получается, что Сэлинджер устроил эту дымовую завесу, чтобы не показывать свою заурядность), и не верите дочери Сэлинджера Маргарет, которая рисует портрет домашнего тирана...

Борис Локшин: Ну, во-первых, даже из первой книги следует, что он был достаточным чудовищем и тираном. Тут история вот какая. Это случилось в 72-м году. Джойс Мейнард было 18 лет, она была студенткой Йельского университета. Она уже была к тому времени писательницей. Она писала в журналах для подростков и даже зарабатывала деньги. И вышла про нее большая статья, по-моему, в New York Magazine, где она выступала как голос своего поколения. Эта статья сопровождалась ее фотографией. Такая очень симпатичная девочка очень необычной внешности, и на руках у нее были огромные часы. Ну точная копия тех часов, какие подарила героиня рассказа "Дорогой Эсме" главному герою рассказа. И вот она проснулась знаменитой, ей стало приходить огромное количество писем читателей, и на третий или на четвертый день пришло письмо от Сэлинджера, который к тому моменту уже прятался в своей нью-хэмпширской глуши. Она его даже не читала, но знала, что он знаменитый писатель. И она с ним стала переписываться. Она с ним пару месяцев переписывалась, потом приехала к нему в гости, а потом осталась с ним жить. Бросила Йель, он ее уговорил, что это все не нужно, все ни к чему. И поселилась в этом самом Нью-Хэмпшире. Причем Сэлинджеру в то время было 53 года, ей 18.

Она очень подробно описывает в этих своих воспоминаниях, чтó между ними происходило тогда, и на самом деле жизнь ее там была совершенно ужасной. В первую очередь потому, что она там страдала от голода постоянно. Сэлинджер питался исключительно моченым горохом и еще какой-то дрянью – по-моему, подсолнечными семечками. Больше он ни сам ничего не ел, ни ей ничего не давал. Он на самом деле был абсолютным тираном, они вели какой-то безумный аскетический, монашеский, идиотский образ жизни, все это было на самом деле абсолютно ужасно. Через девять месяцев он ее выгнал, хотя она не хотела категорически от него уходить, по этому поводу у нее было разбитое сердце – ненадолго, правда.

Интервью Джойс Мейнард Чарли Роузу, 1998 год.

РОУЗ: Был ли опыт жизни с Сэлинджером настолько ярким, что вы теперь можете оглянуться назад и сказать: "Я рада, что прошла через это. Я сознаю, что боль, которую я вынесла, связана с тем, как все это закончилось. Я понимаю, чтó я должна была сделать, чтобы прийти в себя, но просто это того стоило"?

МЕЙНАРД: Знаете, я не такая. Не в моей природе предаваться сожалениям. Какой моя жизнь должна была стать, такой она и стала. Но я не могу положа руку на сердце сказать: "Я рада, что сделала это".

РОУЗ: Не можете.

МЕЙНАРД: Нет. Не могу.

РОУЗ: Потому что...

МЕЙНАРД: Потому что это был крайне разрушительный опыт.

Владимир Абаринов: Это был фрагмент интервью, которое Джойс Мейнард дала в 1989 году ведущему ток-шоу CBS Чарли Роузу.

Борис Локшин: И буквально одновременно с ее книжкой вышла книжка воспоминаний дочери Сэлинджера. Это все происходило в 99-м году, если мне память не изменяет. У него был такой образ жизни: его жена бывшая с двумя детьми жила буквально в двух километрах от него, поэтому дети проводили половину времени с ним и Джойс, кстати, когда она там была – детям было в тот момент, по-моему, 12 лет и 8, а Джойс 18, так что они друг от друга меньше отличались, чем она от него. И дочка написала книгу про страшного тирана, который создал вокруг себя культ, который разрушил ей всю жизнь, – ну это как раз любимая американская тема о родителях, которые сломали ребенку всю жизнь. Она действительно была какая-то неудачница по жизни, довольно несчастная тетка. А ее младший брат Мэтью, который стал киноактером, человеком вполне успешным, он как раз говорил, что все это ерунда, что у него было отличное детство, что ничего общего его детство не имеет с тем, что описала старшая сестра, что Сэлинджер был для него заботливым и любящим отцом, и ничего такого он не помнит и даже вообще не хочет это все обсуждать.

Владимир Абаринов: А вот такой бытовой вопрос: на какие средства он жил?

Борис Локшин: Это тоже интересная штука. Сэлинджер – не единственный писатель-отшельник. Есть Пинчон, есть Пелевин. Но, в отличие от остальных писателей-отшельников, Сэлинджер ничего не публиковал, вообще. И он запрещал переиздание своих книжек, кроме "Над пропастью во ржи". Если вы пойдете на Амазон и попытаетесь там найти хотя бы одно электронное издание Сэлинджера, вы ничего не найдете. А "Над пропастью" каждый год переиздается, это единственная книжка переиздающаяся – видимо, когда он заключал контракт на издание "Над пропастью", то там были какие-то другие условия. Так или иначе, поскольку эта книжка в школьной программе, то каждый год переиздается примерно 250 тысяч экземпляров этой книжки. Это огромное количество. Просто школьники покупают, которым это надо читать.

Сэлинджер в Корнише, Нью-Хэмпшир, в последние годы жизни. Съемка BBC America.

Владимир Абаринов: Сэлинджер 45 лет жил в своем добровольном заточении, и никто не верит, что он ничего не писал все это время. Периодически возникают слухи, что вот-вот будут опубликованы тексты, которых никто не знает. Мне это напоминает мистификацию с посмертным романом Набокова – никакого романа в итоге не оказалось. Может быть, Сэлинджер и правда бросил это занятие?

Борис Локшин: Тут вот какая история. Несколько лет назад... дай Бог памяти... по-моему, это случилось в 2012 году... вышел документальный фильм о Сэлинджере и одновременно вышла книга толстая про него, написанная неким человеком по фамилии Шейн Салерно. 500-страничную биографию он выпустил и вот этот фильм на два часа. Причем о фильме еще до того, как он вышел, ходили слухи, что там будет какая-то невероятная сенсация. Ничего нового про Сэлинджера мы не узнали ни из фильма, ни из биографии. Но он тогда обещал, этот Салерно, у него были абсолютно точные сведения, говорили, что начиная с 2015 года по завещанию Сэлинджера начнут выходить его новые произведения, что будет, во-первых, роман о жизни семейства Глассов, будет военный роман, какие-то рассказы – в общем, был длинный список того, что должно выйти. И уже тогда это вызывало некоторые сомнения, честно говоря. У меня во всяком случае. И потом прошел 15-й год, 16-й, 17-й, ничего нового не появилось, и никто уже, в общем, и не спрашивает. И если хоть один рассказик, хоть один текстик Сэлинджера вдруг найдут, и он появится, я буду, честно говоря, несколько даже удивлен.

Владимир Абаринов: А что если он уничтожил рукописи перед смертью?

Борис Локшин: Нет, вряд ли. Опять-таки Джойс Мейнард, которая все-таки девять месяцев с ним очень плотно прожила, она, во-первых, совершенно не видела, чтобы он что-то писал. То есть он писал какие-то статьи про гомеопатию, потому что он был увлечен в то время гомеопатией. Он был очень увлекающийся человек, увлекался гомеопатией, уринотерапией, считал себя выдающимся гомеопатом, читал только гомеопатические журналы и при ней ничего другого не писал. Она говорит, что она видела какие-то его манускрипты где-то в сарае, открывала архив семейства Глассов, который он все время пополнял – открывала, но не читала, как она сама говорит. Ей это было тогда не интересно. Похоже на самом деле, что ничего он и не писал, ничего серьезного там не было. Что, в общем, достаточно часто в литературе случается. Есть авторы вообще одного произведения великого, которые больше ничего не смогли написать. Это вполне нормальная вещь.

Владимир Абаринов: И последний вопрос – о загадках, о тайнописи Сэлинджера. Об этих шифрах написаны тома толкований на все лады. Но существуют ли эти загадки? Что если это просто пустой объем, в который каждый вписывает, вчитывает что хочет?

Борис Локшин: Понимаете, какая штука. Сэлинджер – замечательный писатель. Великий писатель. А всякий великий писатель – это загадка. Он гений. Гений – это человек, который может сделать что-то такое, что непонятно, как это сделано и откуда берется. Поэтому любое гениальное литературное произведение можно интерпретировать миллионом разных способов, искать и находить там кучу всего, и это будет правильно, хорошо для тех, кто это делает. Это очень увлекательное чтение и замечательное такое интеллектуальное упражнение. Добавляет ли это что-то к нашему пониманию Сэлинджера? Кому-то, может быть, и добавляет. Мне, честно говоря, всегда было интересно читать Сэлинджера как очень хорошую литературу, а не разгадывать мистические загадки.

Владимир Абаринов: С нами был эссеист и кинокритик Борис Локшин. Мы слушали Иисусову молитву в исполнении хора Валаамского монастыря, художественный руководитель Алексей Жуков, и музыку Бориса Чайковского к сериалу Евгения Ташкова "Подросток", Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Эмин Хачатурян, соло виоль д’амур – Михаил Толпыго.