Александр Генис: Первая передача нового года – лучшее время для начала нового проекта. В этом году Соломон Волков предлагает новый цикл: "Московский стиль".

Мы знаем Волкова в первую очередь как летописца, живописца и культуролога Петербурга. Его книга "История культуры Петербурга" переведена на множество языков и стала, я бы сказал, нормативным пособием по истории этого города для читателей всех стран. Теперь настала очередь Москвы. И вот прямо в нашей передаче будет строиться новая книга и цикл, который мы назовем "Московский стиль".

Соломон, прежде всего, что это значит – московский стиль?

Соломон Волков: Московский стиль – это стиль, присущий Москве. Это то, чем Москва славна в истории русской культуры. В моем опыте общения с интеллигентными американцами, каковые являлись редакторами нью-йоркских издательств, когда я много лет назад предложил тему "Петербургская культура", они сразу ее приняли, оформили заказ. Потому что они знали и понимали, как приличному американскому интеллигенту положено, что такое петербургская культура. Но когда я спустя годы предложил им тему "Московская культура", то на лицах этих людей отразилось недоумение. Большой театр – они еще слышали о московской культуре. А дальше какая московская культура? Мне пришлось тогда напоминать, что такое Художественный театр, который пользуется колоссальным авторитетом в Соединенных Штатах. В школе по системе Станиславского учились многие большие американские актеры, ведь Михаил Чехов преподавал в Голливуде эту систему. Но с Москвой – помимо Большого, сталинских высоток и очень популярного у иностранцев метро – они не считали, что есть особая московская культура.

Александр Генис: Мне кажется, что это связано с тем, что Петербург иностранцам проще понять. Петербург – это тамбур, барокамера. Чтобы иностранец не страдал кессонной болезнью, он должен попасть из Европы в Россию через Петербург.

Соломон Волков: Его сравнивают с Венецией, называя Северной Венецией.

Александр Генис: Или Амстердамом. Кроме того, там, наверное, не меньше колонн, чем в Риме. Но московский стиль определить труднее. Готовясь к нашей передаче, я заглянул в интернет, чтобы посмотреть, что же такое московский стиль. Я нашел несколько цитат, одна из них, например, такая: "За что я люблю Москву, так это за совершенно адский компот из всех возможных архитектурных стилей. Самое главное, что так было всегда. Поэтому упрекать Москву в том, что кто-то ее испортил, могут только безграмотные и необразованные. Москву можно испортить только однообразностью стиля". Это Тёма Лебедев, которого мы, конечно, хорошо знаем не только как сына Татьяны Толстой, но и как знаменитого интернетовского автора.

Соломон Волков: И дизайнера.

Александр Генис: А вот цитата из журнала мод. Там речь идет о том, что московские девушки, по мнению знатоков моды, "круглосуточно выглядят так, будто собираются на светский раут. Чересчур нарядно одеты, слишком ярко накрашены". И дальше хороший анекдот: "Уроженка Цюриха Клара Вуяма жила в Москве и одевалась так, как она привыкла в Швейцарии. Однажды к ней подошел бомж и говорит: "Ой, вы такая красивая. Все остальные девушки не хотят со мной общаться, но вы же тоже на улице живете, как и я, мы же все вместе". То есть он принял ее за бездомную, потому что она была одета по-европейски, а не по-московски. Вы согласны с этой оценкой?

Соломон Волков: Это все совершенно справедливо. Можно, конечно, найти и контрпримеры, их будет много, и в этом тоже своеобразие Москвы, она очень разнообразная. Единого выдержанного стиля, как в Петербурге, в Москве нет. Московский стиль складывается из многих осколков, он напоминает калейдоскоп, и это все сводится в яркую, красочную, интересную картину, которая отличается от калейдоскопа масштабами. Это огромный калейдоскоп, и он производит впечатление именно своей огромностью.

Александр Генис: Это как Кремль. Я был недавно в Болонье, где точно такой Кремль, только он игрушечный. Он первый, конечно, все понятно: ведь итальянцы нам построили Кремль, но размер все-таки имеет значение.

Соломон Волков: Хорошо, что вы упомянули Кремль. Потому что в Москве присутствует тот элемент провиденциальности, религиозного мессианизма, который в Петербурге напрочь отсутствует. Какие бы храмы в Петербурге ни строили, они все по своему духу секулярны. А в Москве в любой избушке есть какой-то религиозный смысл. На этом месте все, что возводится, приобретает мистическое значение. В этом тоже какая-то загадка и привлекательность московского пространства.

Александр Генис: Вот мы уже и заговорили о ключевом вопросе российской культуры: двоевластие столиц. Много есть стран, где есть две столицы – одна номинальная, одна настоящая.

Соломон Волков: Мы живем в такой стране.

Александр Генис: Совершенно верно. Нью-Йорк и Вашингтон – совершенно разные города. Или Милан и Рим. Или Киото и Токио. Или Шанхай и Пекин. Или Амстердам и Гаага. Есть более экзотические места – Рио-де-Жанейро и Бразилиа, Сидней и Канберра.

Соломон Волков: До недавнего времени Германия была такой страной: Бонн и Берлин.

Александр Генис: Совершенно верно. Но нигде такой разницы, как в России, по-моему, не было, не было такого противоречия, как между Москвой и Петербургом. Это два типа культуры и два типа творческих личностей.

Соломон Волков: Эта антитеза существует до сих пор, и на протяжении уже нескольких веков она является предметом пристального внимания многих замечательных авторов, начиная с Белинского, кончая хотя бы и Сорокиным, который тоже писал об особенностях московского стиля.

Александр Генис: У него есть замечательный киносценарий фильма "Москва". Но об этом мы еще поговорим. Скажите мне, как вы оцениваете эту дихотомию?

Соломон Волков: Она родилась из реально существующих противоречий российского государства. У истоков этого противоречия стоит грандиозная фигура, конечно же, Петра Великого, как его тоже называют, Петра Первого.

Александр Генис: Каждый раз, когда критиковали Петра Первого, а его есть за что критиковать, то Лотман говорил: Петр, простите, Великий.

Соломон Волков: Вот именно. Очень многие знакомые мои относятся к Петру как к персональному врагу. По их глубокому убеждению, Петр безнадежно испортил российскую государственность, Россию как страну, народ российский именно тем, что внедрил в нее этот чуждый исконному русскому духу западный элемент. Он якобы внедрил в тело России нечто ей глубоко враждебное и чуждое. Есть замечательное высказывание Дени Дидро, французского философа-просветителя, энциклопедиста, по поводу Петербурга: неразумно помещать сердце на кончике пальца. И это очень тонкое наблюдение.

Александр Генис: Но я бы сказал, что сердце России никогда не билось в Петербурге. Мозг России, может быть, там был, но не сердце.

Соломон Волков: По несчастью столицу, в столь доступной вражескому вторжению местности, не просто вражескому вторжению в виде армии, но также вражескому вторжению в виде стихий, все эти наводнения, которые мучили Петербург. В конце концов Ленин, о чем мы будем в дальнейшем говорить особо, вернул столицу в Москву именно в связи с угрозой германского вторжения, которое столь актуальным в тот момент не было. Мы знаем, что во время Великой Отечественной немцы тоже подошли и к самой Москве, отдаленность Москвы от границы им не помешала. Так что тут до сих пор этот вопрос остается невероятно эмоциональным.

Александр Генис: Говоря об эмоциях. Мы с вами рижане, но вы учились в Петербурге, вы написали книгу о Петербурге, вы собеседник великих петербуржцев, Баланчина, например, или Бродского. Скажите, как лично вы относитесь к этому разделению на Петербург и Москву? Вы с кем?

Соломон Волков: Я – с квартирой 23а на Бродвее. Когда меня спрашивают, где вы живете, я всегда отвечаю: я живу не в Америке и даже не в Нью-Йорке, я живу в квартире 23а.

Александр Генис: Но вы не отделаетесь от вопроса.

Соломон Волков: Нет у меня эмоциональной привязанности. Я читаю с некоторым изумлением чрезвычайно сентиментальные воспоминания людей о своем детстве. У меня нет сентиментальных воспоминаний о местах, где я жил. У меня что-то очень слабое шевелится, когда я вспоминаю местность, которую вы знаете не хуже меня, – это Лиелупе, Рижское взморье, Юрмала. Но на самом деле я всюду себя ощущал некомфортабельно, где бы я ни жил. По-комфортабельному я себя по-настоящему ощущаю только в своей собственной квартире. И эта собственная квартира у меня появилась только здесь, в Нью-Йорке.

Александр Генис: Я недавно читал одну книгу, о которой мы еще поговорим, там автор спрашивает одну старую еврейку, которая столько раз перемещалась из одной страны в другую, столько языков поменяла, что в конце концов он ее спросил: "А где же ваша родина?" Она показала на полку с книгами и сказала: "Вот где".

Соломон Волков: Я бы подписался под этим заявлением.

Александр Генис: Вернемся к Москве. Набросайте план предстоящего цикла.

Соломон Волков: Мы пройдемся от и до: от того момента, когда Петр основал столицу Петербург.

Александр Генис: То есть с того момента, когда он бросил Москву.

Соломон Волков: Это была импровизация гениального игрока. В Петре я всегда ощущал стремление все поставить на кон: выиграю или проиграю, но так, как я хочу в данный момент. У него была колоссальная вера в свою интуицию.

Александр Генис: Поэтому Пушкин его так любил, Пушкин и сам был игроком.

Соломон Волков: Правильно. Между прочим Пушкину как раз принадлежит величайшее произведение на тему отношения к Петру и вообще к роли государства в жизни человека, в жизни российского обывателя: что важнее – государство или этот обыватель. В чем гениальность Пушкина, почему "Медный всадник" я считаю шедевром (у него все замечательно, но это – шедевр, может быть, лучшее произведение русской литературы вообще для меня), потому что Пушкин не решает, кто прав, кто виноват, сам читатель должен решить, чью сторону он берет – Евгения или самодержца, который его преследует.

Александр Генис: Пушкин как Луна, которая “одинаково светит хищнику и жертве”. Это не мои слова – это Довлатов.

Мы начнем с Петра и чем мы закончим?

Соломон Волков: Мы закончим, я думаю, постмодернизмом, шедевром, связанным с новой Москвой, – это Веничка Ерофеев и его "Москва – Петушки".

Александр Генис: Что вы выбрали в качестве музыкальной заставки для этого цикла?

Соломон Волков: Я думал над этим и, по-моему, ничего лучшего, чем "Рассвет на Москве-реке" – это введение, увертюра, вступление к опере "Хованщина" Мусоргского – мы не найдем. Потому что и сама опера невероятно многозначна, и образ Москвы в ней очень многозначный, и музыка эта чрезвычайно многозначна. Именно этой увертюре посвящено довольно много специальных работ. Я собирался даже писать когда-то кандидатскую диссертацию, так никогда ее и не написал, на тему интерпретаций "Бориса Годунова". Нет других опер, как две оперы Мусоргского, рецепции которых столь бы изменялись на протяжение истории в зависимости от действительной политической ситуации. "Рассвет на Москве-реке" тоже подвергается различным интерпретациям: что, собственно говоря, имел в виду Мусоргский? Потому что опера о восстании стрельцов, там было три разных восстания, в 1682-м, в 1689-м и в 1698-м, он их причудливо объединил, и реакцию на них молодого Петра, который жестоко подавил бунты, считается, что он чуть ли не собственноручно рубил головы стрельцам.

Александр Генис: Мы все Сурикова помним.

Соломон Волков: Видите, с этим так много всего связано, что можно говорить бесконечно. И никто не понимает, что символизирует этот рассвет? Это идиллическая картина просыпающегося города? Да, может быть. Это символ будущего расцвета России? Да, может быть. Верит ли Мусоргский в этот расцвет? Вот это уже вопрос. Это может быть фантазия, мечта, тщетность которой сам Мусоргский и понимает. Это все очень интересно, но главное – это многозначное сочинение потрясающее. Мне кажется, фрагмент из него будет лучшей заставкой к нашим разговорам о московском стиле.

(Музыка)

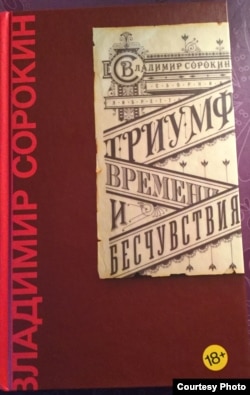

Александр Генис: Книжная полка. Сегодня у нас еще одна премьера, на этот раз – книжная. Из Москвы пришла новая книга Владимира Сорокина, входящая в проект издательства "Корпус". Глава этой редакции Варя Горностаева решила переиздать всего Сорокина, и старого, и нового. Очень, по-моему, правильная затея. Но эта книга совсем новая, она состоит из четырех оперных либретто. Книга называется "Триумф времени и бесчувствия". Сюда входит знаменитое либретто "Дети Розенталя" и либретто, для меня во всяком случае новые: "Сны Минотавра", "Триумф времени и бесчувствия" и "Фиолетовый снег".

Соломон Волков: Книга называется по одному из них: "Триумф времени и бесчувствия". Это написанный Сорокиным текст к оратории Генделя, поставленный в Москве, в Театре Станиславского и Немировича-Данченко. Это, конечно, не простой перевод совсем, а типично сорокинский текст.

Александр Генис: Когда я прочитал эту книгу, я написал Сорокину и спросил, как он относится к опере в целом. Он ответил мне письмом, где написал следующее: "Оперу любил всегда и люблю. Любимые, наверное, оперы Вагнера. Многие люблю". Там же он написал, что оперу "Фиолетовый снег", музыку на его либретто “написал известный композитор Беат Фуррер, современный композитор-авангардист, петься эта опера будет по-немецки. Либретто было переведено и адаптировано для пения и декламации”.

Прежде, чем мы перейдем собственно к книге, я хотел сказать несколько слов о том, насколько свойственна опера творчеству Сорокина в целом. Мне чрезвычайно нравится то, что Сорокин осваивает разные жанры – романы, пьесы. Пьесы его совершенно замечательные.

Соломон Волков: Сценарии фильмов.

Александр Генис: Например, пьеса "Щи", на мой взгляд, ничуть не уступает Дюрренматту, она могла бы идти во всех театрах мира, как идут дюрренматтовские пьесы, если бы речь шла не о щах, потому что никто не знает, что это такое, да и готовить их уже не умеют даже в России.

Сорокин, конечно, крайне изобретательный автор. И то, что он пишет либретто для оперы, очень правильно. Потому, на мой взгляд, Сорокин – антиминималист, он барочный автор, а опера по определению барочный жанр. Скупая опера – это не опера вовсе. Многословие Сорокина идет от того, что он дает высказаться подсознанию, а ведь в опере все действующие лица – это поющее подсознание. Короче, опера чрезвычайно идет Сорокину.

Соломон Волков: Сорокина называют часто постмодернистом. Я не знаю, согласитесь ли вы, я считаю, что постмодернизм как таковой – это барочное искусство по сути своей.

Александр Генис: Оно эклектично, уже поэтому барочно. Я думаю, что постмодернизм настолько разошелся с тем, чем он был в начале, что определение потеряло терминологический смысл. Это как “реализм без берегов”, как когда-то говорили, вот и постмодернизм теперь такой.

Скажите, а что важно для либретто? Вы ведь сами писали либретто, да?

Соломон Волков: Да, я писал, у меня есть некоторый опыт в этом смысле. Я написал четыре либретто, одно из них получило даже премию на Всесоюзном конкурсе, первое место и был снят телефильм – это опера "Двое". Музыку к ней написал Валерий Арзуманов, мой большой приятель по Ленинградской консерватории, сейчас он живет во Франции. Одним либретто я очень горжусь. Оно по мотивам пьесы Сарояна "Эй, кто-нибудь!". Это была известная пьеса, опубликованная в свое время в "Иностранной литературе".

Александр Генис: Я прекрасно помню, Сароян был очень популярный автор. Он предшественник и современник наших 60-х. Из него выросла во многом проза в журнале "Юность".

Соломон Волков: Верно. Я это либретто предложил замечательному латышскому композитору Иманту Калныньшу. Он вместе со своим братом, который написал стихи, есть такое разделение – текст и стихи, сценарий и стихи. Стихи написал его брат Виктор. Эта рок-опера была написана в 1972 году, но прошло довольно много лет, пока ее смогли поставить в Латвии. А тем временем в 1975 году первую рок-оперу, которая была поставлена, "Орфей и Эвридика", написал композитор Александр Журбин, наш с вами хороший знакомый. Она в 1975 году уже прозвучала и получила таким образом титул первой советской рок-оперы. На самом деле первая советская рок-опера была именно наша с Калныньшем "Эй, кто-нибудь!".

Александр Генис: Замечательно, что мы восстановили историческую справедливость. Раз вы такой опытный либреттист, скажите, что самое важное для либретто?

Соломон Волков: По моему глубокому убеждению, самое главное для либретто – это то, что делал величайший либреттист всех времен и народов Пьетро Метастазио, который родился в 1698 и умер в 1782 году, то есть прожил очень солидные для того времени 84 годика. Он был первый знаменитый либреттист, первый профессионал настоящий этого дела. Когда он сочинял либретто, то он их сам на свою музыку клал, точнее, он пропевал свои тексты. Главное в либретто – это пропевать его на какие угодно звуки, в том числе на свои собственные. Композитор потом может написать все, что угодно, но сначала ты должен пронять, понять, что это либретто годится для пения.

Мне кажется, что этим свойством как раз Сорокин обладает в высшей степени, я думаю, что он пропевает это про себя. Мы же с вами знаем, что он играет на рояле. Может быть, Сорокин и скажет, что он вовсе ничего не пропевает, а я все-таки подозреваю, что пропевает, и это сказывается: когда ты читаешь, то за текстом его либретто ощущаешь мелодичность. Я хочу прочитать отрывок из самого знаменитого либретто Сорокина "Дети Розенталя". Это та опера, которую мы с вами видели, она существует в записи, я смотрел ее и не раз. Это либретто гениальное просто-напросто, я считаю, что это одно из самых лучших либретто в истории оперного жанра как такового. Скажем, тот же самый Метастазио, первое же его либретто – "Покинутая Дидона". На это либретто было написано больше 50 опер. Дальше каждое из его либретто по 70–80 раз было переложено на музыку. В принципе в этом нет ничего дурного. И мне кажется, как раз "Дети Розенталя" – такое либретто. О чем я, между прочим, когда-то разговаривал с самим Сорокиным, когда он приезжал в Нью-Йорк, я ему сказал, что на это либретто можно написать еще одну оперу.

Александр Генис: То есть помимо Десятникова, который сочинил оперу.

Соломон Волков: Помимо Леонида Десятникова, автора той оперы, постановка которой была осуществлена в Большом театре в 2005 году. К сожалению, если мне память не изменяет, она прошла всего только 6 раз тогда. Я, например, считаю, что постановка ее как таковая, осуществленная покойным уже ныне Эймунтасом Някрошюсом, литовским режиссером, была не самым удачным опусом Някрошюса. Вникать, почему и как это все произошло, я, естественно, не могу, на эту тему я не разговаривал ни с Сорокиным, ни с Десятниковым. Но на этой постановке лежит, по моему восприятию, печать некоторой торопливости. Там, как мы знаем, произошел грандиозный скандал. 293 депутата Госдумы подписали петицию с требованием расследовать это произведение, потому что там содержится нецензурная лексика, которой не было на самом деле.

Александр Генис: Для Сорокина это очень характерно, дежурная деталь его биографии, я бы сказал.

Соломон Волков: Там были пикеты, демонстрации. Причем на саму премьеру пришло только несколько депутатов и ничего такого оскорбительного они там не нашли.

Александр Генис: "Я Пастернака не читал, но осуждаю".

Соломон Волков: В основе – потрясающая идея. Немецкий ученый, биолог Розенталь бежит из нацистской Германии в Советский Союз в 1930-е годы, потому что он еврей и фашизм ненавидит. Находит убежище в Советском Союзе и клонирует людей. Поскольку он любит музыку, как полагается немецкому еврею, то он клонировал Вагнера, Верди, Мусоргского и Чайковского, потом маленького Моцарта. Моцарт родился последним, эти композиторы, которые уже к тому времени выросли, опекают этого младенца Моцарта. Замечательная сцена, когда Чайковский разговаривает с няней своей. Десятников в этой сцене очень тонко пародирует или подражает, стилизует, как угодно, музыку Чайковского "Евгений Онегин". Вот диалог Чайковского со своей няней.

Чайковский: "Ах, няня, няня, на Моцарта молился я, он Богом был, моим кумиром, бесплотным духом музыки святой. И в этой колыбели кричать и плакать будет по ночам. Боже мой, как сложен мир, как страшно в нем и странно".

Няня обнимает Чайковского: "Петруша, успокойся. Ты тоже в этой колыбельке лежал и плакал. Что ж с того? Я всех вас по ночам качала. Да, нянчила тебя улыбу, Вагнера крикуху, сопелку Верди, Мусоргского плаксу. Вы все сосали грудь мою".

Чайковский: "Жаль, не хватило Моцарту малютке у нашей няньки молока".

Няня: "Стара, стара я стала, Петя".

Вот такой отрывок.

Александр Генис: Очень похоже на Сорокина, который умудряется дать точную оценку каждому композитору. Точно так же, как он, стилизуя великих русских писателей, лучшим образом их комментирует. Лучшего критика, чем Сорокин, я не знаю.

Но сейчас, в январе состоится премьера новой оперы Сорокина "Фиолетовый снег", о которой мы уже говорили. Вот что про нее написали немцы:

"Опера "Фиолетовый снег" отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в суггестивную музыкально-языковую структуру".

Я уверен, что опера куда интереснее, чем ее описание. А пока мы послушаем фрагмент из оперы "Дети Розенталя", постановка который была осуществлена в Москве.

(Музыка)